泌尿器科の疾患

このような症状は、ご相談ください。

- 尿がでにくい

- 尿の回数が多い

- トイレに行きたくなると漏れそう

- おしっこすると痛い

- 尿が赤い(血尿、尿潜血)

- 尿道から膿がでる

- 陰嚢がはれた

- 包皮になにかできた

- 陰部がかゆい

- PSA高値を指摘された

- 尿に蛋白がおりた

- 勃起力が低下した

- やる気がでない 更年期が心配

- 足がむくむ

- 腎臓のあたりが痛い

- 尿路結石を繰り返している

男性の泌尿器科

性感染症

前立腺肥大症

高齢の男性で、夜中に何度もトイレに行く、尿が出るまで時間がかかる、尿の勢いが弱いなどの症状が出てきた場合、その多くは前立腺肥大症が原因です。薬を飲むことで尿の勢いが良くなったり、夜間の尿回数が減りますが、それでも治らない場合は内視鏡手術で治療することもあります。

加齢により、個人差はありますが、前立腺が大きくなります。その程度によっては尿道が圧迫されるようになり、頻尿、残尿感、排尿困難、尿勢低下、夜間頻尿、尿意切迫感、尿失禁などを引き起こします。

初めて前立腺肥大症で受診された方は、まずは内服薬の治療を試みます。

前立腺肥大症の薬には、以下のようにさまざまな種類があります。

①尿道を広げて、尿の勢いを良くする薬

②前立腺の炎症、浮腫をおさえる薬

③男性ホルモンをおさえて、前立腺を小さくする薬

④前立腺の血流を改善し、尿の勢いを良くする薬

⑤膀胱をリラックスさせて、尿の回数を少なくする薬

⑥夜間多尿をおさえる薬

数種類の薬剤を組み合わせて使用しても、良くならない場合は手術をした方が良いかもしれません。出し切れずに膀胱に残っている尿(残尿)が多い場合も、手術の適用となります。

急性前立腺炎

前立腺に、細菌が感染することで起こる病気が急性前立腺炎です。男性で、発熱があり、排尿時痛、頻尿、排尿困難などの症状が出た場合は、急性前立腺炎かもしれません。抗菌薬の内服や点滴で治療をします。

男性が、膀胱炎になることは、実は多くありません。膀胱炎は女性に多い病気です。もしも男性で排尿時痛、頻尿、残尿感などの、いわゆる膀胱炎のような症状が出た場合、それは尿道から入った細菌が前立腺まで到達して感染することで起きた急性前立腺炎かもしれません。

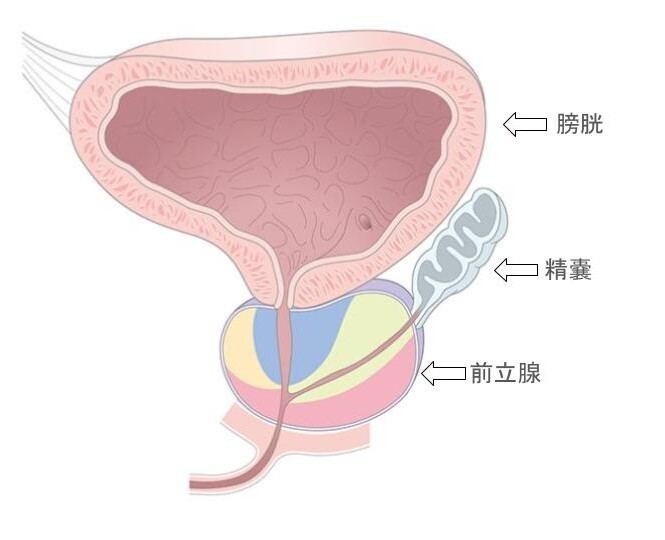

前立腺は、男性にしかなく、精液の成分を作っているクルミのような形の臓器です。尿道の奥の方で、膀胱の出口にあり、尿道を取り囲むように存在します。

急性前立腺炎の症状

排尿時痛

頻尿、残尿感

排尿難

発熱

前立腺炎をおこすと、時には、膀胱に尿がたまってパンパンになっているのに、膀胱の出口が腫れた前立腺でふさがれて、尿を出したいのに出せない、非常に苦しい状態になることがあります。この状態を尿閉(にょうへい)といい、なるべく早く尿道にカテーテルを入れて尿を体外に出す必要があります。

急性前立腺炎は、こじらせると敗血症といって前立腺から全身の血液に細菌がまわり、命の危険がおよぶ状態にもなりかねないため、早めの受診が重要です。

急性前立腺炎の検査

尿検査

直腸診

腹部超音波

尿培養

尿検査で、膿尿(顕微鏡で見ると尿に白血球が混じっていること)や細菌尿(顕微鏡で見ると尿に細菌が混じっていること)が認められ、また腹部超音波で、前立腺が大きく腫れているのがわかります。

また直腸診といって、肛門から指を入れる検査をすると、前立腺を押された時に痛みを感じます。また血液検査を行い、重症度を判定することもあります。

治療のためには抗菌薬が必要なのですが、どのような細菌が感染しているか、またどの抗菌薬がもっとも効果的かを知るために、尿培養を行います。

性感染症が疑われるような場合は、検尿で提出してもらった尿を、クラミジアや淋菌のPCR検査で調べることもあります。

急性前立腺炎の治療

抗菌薬の点滴治療をすることが多いです。発熱や全身の状態、血液検査の結果から、軽症と判断される場合は、内服の抗菌薬だけで治療することもあります。

逆に非常に重症の場合は、敗血症といって前立腺から全身の血液に細菌がまわり命の危険がおよぶ状態にもなりかねないため、総合病院へご紹介して入院が必要となることがあります。

慢性前立腺炎

慢性前立腺炎は、若年〜中年男性に多い病気です。尿道や陰嚢内、下腹部などに痛みや不快感などつらい症状が出ます。前立腺に細菌が感染して起こりますが、座り仕事などで骨盤内の血流が悪くなると、細菌感染がなくても起こります。抗菌薬や抗炎症薬、漢方薬の飲み薬等で治療をしますが、治るのに時間がかかる場合もある病気です。

尿道や陰嚢、下腹部に痛みや不快感が出ます。 自分自身も「慢性前立腺炎の症状ってこんな感じなのかな?」と、下腹部にキーンとした痛みを感じたことがあります。それは、術者として、緊張した状態で画面を見ながら、長時間、座っているときでした。その姿勢により前立腺に腹圧がかかることが、よくないと実感しました。

慢性前立腺炎は原因により大きく分けて2つのタイプがあります。ひとつは、尿の出口から入った細菌が、前立腺に感染することが原因となるタイプです。これを慢性細菌性前立腺炎と呼び、抗菌薬で治療します。

もうひとつのタイプの慢性前立腺炎は、骨盤内の血液のめぐりが悪くなることで、前立腺に炎症が起こって発症します。細菌感染以外の原因で起こるため、慢性非細菌性前立腺炎と言います。慢性非細菌性前立腺炎は、長時間の座り仕事や、精神的なストレスが原因で発症することもあります。

慢性非細菌性前立腺炎は、別名「慢性骨盤痛症候群」とも呼ばれます。

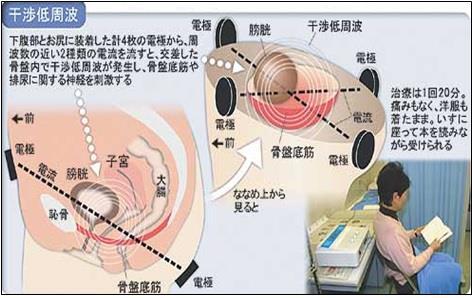

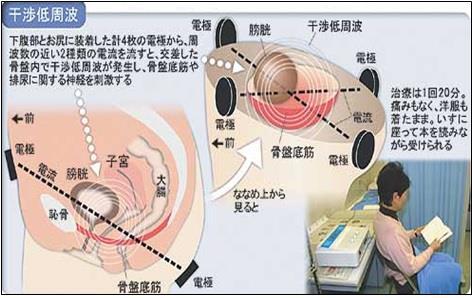

一部の方には、前立腺の炎症を和らげる飲み薬や漢方薬がよく効くことがあります。ただし、これらの薬で治りにくいことも多く、前立腺マッサージ、干渉低周波装置、その他の薬剤など、さまざまな治療を根気よく試していく必要があります。

慢性前立腺炎の症状

会陰部痛

排尿時痛

頻尿、残尿感

射精時痛

慢性前立腺炎の検査

問診

尿検査、尿培養検査

直腸診

超音波検査

尿検査を行い、尿に細菌や白血球が混じっていないかを調べます。また尿検査が正常でも、直腸診の際に前立腺を指で圧迫した後に、尿道から出てくる前立腺圧出液や、マッサージ後尿を取って顕微鏡で調べることで細菌や白血球が確認されることもあります。

尿検査や前立腺圧出液で細菌や白血球を認める場合は、慢性細菌性前立腺炎の可能性が高く、尿培養検査で細菌の種類を調べます。また性感染症であるクラミジアなどが原因となった慢性細菌性前立腺炎も増えてきています。感染のきっかけとなるような性行為に心当たりがある場合は、尿のクラミジアPCR検査を追加します。

また前立腺の腫れの程度や、前立腺結石がないかどうか、尿が全部出し切れているかどうか、などを確認するため超音波検査をすることもあります。

慢性前立腺炎の治療

細菌感染が原因で起こった慢性細菌性前立腺炎と診断された場合は、まずは抗菌薬を内服します。最低でも2週間は続けて内服する必要があります。

さまざまな検査の結果、細菌感染が認められない場合は、慢性非細菌性前立腺炎と診断し、まずは抗炎症作用のある植物製剤や漢方薬などで治療をします。また人によっては、精神安定剤や痛み止めなどが効果的なこともあります。

慢性前立腺炎は治りにくいことが多く、いくつかの薬を組み合わせたり、効かない場合は別の薬を次々と試したり、前立腺マッサージを定期的に行ったりと根気よく治療を続けることが重要です。

また、前立腺肥大症を合併しているかたは、前立腺肥大症に適応のあるPDE5阻害薬を処方すると、慢性前立腺炎の症状が改善することがあります。また、過活動膀胱や腹圧性尿失禁を合併しているかたには、干渉低周波装置で治療をすることで、慢性前立腺炎の症状が和らぐこともあります。柔軟に対応しますので、困っている方はご相談ください。

慢性前立腺炎の予防と注意点

治療を始めて数週間で症状がよくなることもありますが、なかなか良くならず、生活に支障をきたす、という方も多い病気です。

複数のタイプの原因があり、その区別がなかなかはっきりつけられないことがあります。両方、存在したりする場合もあるので、色々な治療を根気よく試すのが大事です。骨盤内の血のめぐりが悪くなるような生活習慣が、治りにくい要素となっていることもあります。

①喫煙や過度な飲酒を避ける。

②長時間のデスクワークでは休憩をとってストレッチを行う。

③長時間、自転車、バイクに乗らないようにする。

④疲れやストレスを貯めないようにする、などの工夫も必要です。

前立腺癌

前立腺癌は、高齢の男性に増加しており、男性では罹患率が第1位のがんです。しかし、その進行は緩やかなことも多く、手術、放射線、ホルモン剤など有効な治療を、進行度や悪性度、年齢、ライフスタイルによって選びます。早期のうちは症状に乏しいため、検診でPSAを調べることが大切です。

PSA検診は、市町村や職場で行われる検診での血液検査の1つです。PSAの数値が高ければ前立腺癌の可能性があります。ただし、PSAが高いと言われた方でも、前立腺癌が見つからないことのほうが割合的には多いです。

前立腺癌は、もともとは欧米人に多い癌でしたが、近年の食生活の欧米化などにより、日本人でも増加しています。2017年には男性の癌の中で胃癌や大腸癌を抜いて、罹患数が第1位となり、今後も増え続けると言われています。

いっぽう、前立腺癌が原因で亡くなられた方の人数は、がんで亡くなられた方、全体の中では、第6位とそこまで順位は高くありません。このことからも前立腺癌は早期発見をして適切な治療を行うことで、治ることが期待できるということです。

早期の前立腺癌の治療には、内服薬、注射、手術、放射線治療があります。比較的ゆっくり進行する特徴があるうえに、これらの治療がいずれもよく効きます。また比較的進んだ状態で見つかっても内服薬、注射などの治療を組み合わせることにより、進行を抑えることができます。

前立腺癌の診断のために行う検査として最初に行うのは、血液検査でPSAを調べることです。住民検診や人間ドックの血液検査でPSA検診を行い、泌尿器科を受診される方はたくさんいらっしゃいます。できれば50歳以上の方は全員、PSAを1年に1度は調べておくことをお勧めします。

一般的にPSAが4.0以上の場合は異常値とされており、PSAが4.0〜10.0の方で10人のうち3人程度、PSAが20以上の方で10人のうち5人以上に前立腺癌が見つかるといわれています。

PSAが4.0以上で前立腺癌を疑いのため、クリニックに受診された場合、診察時にまず超音波検査で、前立腺の形などを調べます。

超音波検査のやり方は、お腹にプローブをあてておこないます。前立腺癌があると、通常の前立腺組織よりも少し黒い影として写ります。

時々「何をしたらPSAは下がるのでしょうか?」と質問される方がいます。PSAはあくまで前立腺癌を診断するための判断材料のひとつです。例えば血糖値や血圧のように、ご自身の努力で数値を下げるのがよいというわけではなく、また

PSAを下げる方法というのはありません。

検診でPSA高値を指摘されたら、まず泌尿器科を受診して相談することが大切です。

また血のつながった家族や兄弟に前立腺癌の方がいらっしゃると、前立腺癌にかかるリスクが高く、かつ若年で発症すると言われています。そのような方は40歳以上になればPSA検診をお勧めします。

当院での前立腺癌の診療

ここでは、検診などでPSAが高いと言われ、当院を初めて受診された方がどのような手順で診察が進むかを説明します。

なお、ご年齢、症状の違い、ご自身のご希望などにより、行う検査や治療薬は異なる場合があります。

初診時

- WEB予約、WEB問診に回答します

- 受付で検尿コップと番号札を渡しします

- トイレで尿を採取し、小窓に提出します

- 検尿の結果が出たら番号をお呼びします

- 診察で症状をさらに詳しくお聞きします

- 超音波検査で前立腺サイズを調べます

- 当院で再度、PSA検査をします

- 会計をして次回予約を取得します

前立腺肥大症により、前立腺が大きくなることでもPSAは少し上昇します。また、慢性前立腺炎などで前立腺に炎症があってもPSAは上昇します。つまりPSAの数値が高いからといって、前立腺癌というわけではありません。そのため初診時に、超音波検査により前立腺のサイズを測定して、尿検査で炎症の有無を確認します。また必要な場合には直腸診を行うこともあります。

2回目の診察

初診時に当院で採血したPSAの値を確認して、年齢、前立腺のサイズなども考慮し、次の精密検査であるMRI検査に進むかどうかを判断します。MRI

は連携病院である基幹病院で受けていただくことが多いです。予約を取得するので検査を受けてきていただき、結果は後日、当院でご説明します。

この時点で精密検査が必須でないと判断した方は、数ヶ月おきにPSAを調べます。だんだん上昇するのであればMRIをあらためて検討します。

3回目の診察

MRIの結果を当院でご説明します。もし前立腺がんを疑う所見があった場合には、前立腺針生検を検討します。

当院で日帰り前立腺針生検をうけるか、基幹病院に紹介させていただき、2泊3日程度の入院で前立腺針生検をおこないます。

前立腺癌と診断された場合、当院でも、ホルモン療法を外来通院で施行することが可能です。基本的には月に1度のホルモン注射や内服薬を組み合わせて行う治療で、定期的に血液検査などを行います。

過活動膀胱

過活動膀胱とは、少しの尿で尿意を感じたり(頻尿)、急に尿意が高まったり(尿意切迫感)、夜寝ているときにトイレに行きたくなったり(夜間頻尿)、意志に反して排尿してしまったりする(切迫性尿失禁)ことを言います。40歳以上の男女の8人に1人が過活動膀胱で悩んでいると言われています。生活習慣の改善や内服薬で症状を緩和できることが多いです。薬以外にも干渉低周波、ボトックス膀胱壁内注入療法などの治療もあります。

「冷たい水を触ると急におしっこに行きたくなる」とか、「水の流れる音を聞くとおしっこが我慢できなくなって漏れてしまう」という方がいらっしゃいます。また、特にきっかけがなくても、急に強い尿意におそわれて間に合わず漏れてしまう、あるいは漏れそうになるという方もいます。これらは全て、過活動膀胱です。

過活動膀胱は、テレビのCMなどの影響でかなり一般的になってきています。たしかに、過活動膀胱で泌尿器科を受診される女性が増えました。しかし、同じように悩みを抱えながら、まだ医療機関を受診できていない方が、たくさんいらっしゃると思われます。

多くの方は、「歳のせいとあきらめてパッドをつけて生活をすればいい」と自分に言い聞かせようとします。しかし、尿の悩みがあると、それだけで気分が落ち込んでしまうかたもみえます。ついつい、尿のことが気になり、外出や旅行などをあきらめることがあるのではないでしょうか。

思い切って泌尿器科を受診してみてください。

かなりの方が症状がよくなり、生活がしやすくなるはずです。

恥ずかしい検査や痛い治療はほとんどありません。

症状

尿意切迫感

切迫性尿失禁

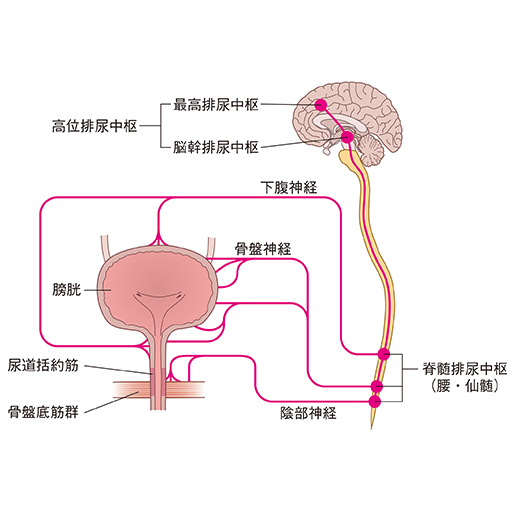

過活動膀胱の症状は、自分の意思とは関係なしに膀胱が勝手に収縮して尿を押し出そうとすることで起こります。

膀胱は下腹部の真ん中にあり、尿を溜めておく袋状の臓器で、通常200〜400mL程度の尿を溜めることができます。排尿の後、膀胱には尿は無くなります。

これと同じように、尿が溜まった時に膀胱が尿を出そうと縮むのも、尿がたまった刺激がきっかけになり、膀胱が尿を押し出す反射が起こっているからです。これを排尿反射といいます。

正常な膀胱は、200〜400ml尿がたまるまでは、この反射が起きないようにコントロールされています。

ところが過活動膀胱では、尿がたまり膨らんだことを感じて伝える神経の経路、それが伝ったことで膀胱を縮めるように命令が伝わる神経、その回路が抑えられないのです。

また、脳卒中、脳梗塞、パーキンソン病、脊髄麻痺など、膀胱に尿が貯まったことを感じる神経や、膀胱が尿を押し出すことを命令する脳、そのものに異常が生じる病気があります。

これらの病気でも、膀胱が尿をためてから出すことができなくなることがありますが、そのような状態を神経因性膀胱といいます。

広い意味では、神経因性膀胱で切迫性尿失禁がおこることも、過活動膀胱に含まれます。

過活動膀胱の多くは、そのような脳や神経の病気がないのに異常な排尿反射が出ます。

男性の場合は、前立腺肥大症が原因となっていることが多く、女性の場合は、加齢による女性ホルモンの低下などが原因となっているとも言われています。

過活動膀胱の検査

問診、排尿記録

尿検査

超音波検査

問診、排尿記録で、過活動膀胱の症状を把握します。

膀胱炎や膀胱癌など他の病気でも、頻尿、尿漏れなど、過活動膀胱と似たような症状が出ることもあります。

尿検査、腹部超音波などを行い、そのような過活動膀胱以外の病気ではないことを確認します。

腹部超音波では、残尿の量を計測して、排尿後に全て尿が出し切れているかどうかを確認します。

過活動膀胱の治療

問診などから、水分摂取量や塩分摂取量、コーヒーや飲酒の量、冷え対策など、生活を見直すことで頻尿が改善する可能性がないかどうかを検討します。これらは、当たり前のようですが、意外と言われるまで実践していないものです。それ以外にも、高血圧や心不全の治療薬が頻尿の原因となっている場合もあり、そのような場合は適切な服薬指導で改善することもあります。

②骨盤底筋体操

尿を我慢するための筋肉「括約筋」、それに連動する「骨盤底筋」を鍛える筋トレのような体操を骨盤底筋体操と言います。やり方は色々ありますが、尿を我慢する筋肉を締める動きを、1セット10秒間10回を繰り返し、それを1日に2〜3回行います。

③膀胱訓練

膀胱訓練は、括約筋の力を強めると同時に、膀胱の緊張状態を和らげるようにするためのトレーニングです。

尿意を感じたら、尿道を「グッ」と締めることで、たいていは少し尿意は和らぎます。これを常日頃から心がけるのです。尿意がやわらいだら、最初は数分間でもトイレに行くのを我慢します。これを繰り返すことで、徐々にトイレに行くまでの時間を延ばせるようになることがあります。

骨盤底筋体操は、括約筋の力を強くする運動であるのに対して、膀胱訓練は異常な排尿反射を起こす神経の興奮を抑えると言われています。

よって、骨盤底筋体操は、どちらかというと尿を我慢する括約筋の力が弱くなって起こる腹圧性尿失禁に効果があると言われることが多いです。では、過活動膀胱には効果がないのかと言われるとそんなこともありません。過活動膀胱の原因である異常な排尿反射は、括約筋の締まりが弱いために、尿がほんのわずかだけ尿道に漏れる刺激がきっかけとなっている、とも言われています。そのため、骨盤底筋体操により尿道を締める力が強くなると、軽症の過活動膀胱も治ることがあります。

いずれにせよ、骨盤底筋体操、膀胱訓練ともに、根気よく毎日続けることが重要です。最低3ヶ月は継続しましょう。

④干渉低周波治療(ペリネスタ)

このように、骨盤底筋体操や膀胱訓練は、本当になかなか効果のある治療なのですが、続けられない人が多いのが難点です。

そこで、骨盤底筋を干渉低周波治療で刺激して鍛えるという方法もあります。

干渉低周波治療とは、肩こりの解消などに使う、2枚のパッドを貼って使う装置のことです。当院は最新型の「ペリネスタ」を導入しています。

過活動膀胱の治療では、お尻と下腹部にパッドを装着し、20分間、神経と筋肉を刺激します。

干渉低周波治療では、特に神経を刺激します。すると、過活動膀胱で問題となる、異常な神経反射が抑えられます。

⑤過活動膀胱の薬物治療

尿を出す筋肉が強制的に縮んで尿を押し出そうとして、同時に尿を我慢する筋肉が強制的に緩められてしまうことで尿が漏れるわけです。そこで、膀胱の緊張を緩める薬を飲むことで症状を緩和できます。

過活動膀胱に対する薬は、比較的よく効くことが多いです。種類がたくさんありますので、微妙に効果や副作用が違います。その方にあった薬を順に試していきます。

副作用としては、口の中が乾いたり、便秘気味になったり、ご高齢の方では特にふらつきや動悸などが出ることも稀にあります。また効きすぎると膀胱が緩みすぎて尿が出しにくい感じになったりすることがあります。安易な処方は、尿閉のリスクもあるため、できれば専門の泌尿器科で処方を受けることが望ましいです。

また、過活動膀胱に対して有効な漢方薬もいくつかあります。体質によく合うとかなり有効なこともあり試す価値はあります。あなたにあった薬を順に何種類か試してみましょう。

⑥ボトックス膀胱壁内注入療法

過活動膀胱の中には、かなり重度の頻尿や切迫性尿失禁で、日常生活がかなり制限を受けて困ってらっしゃる方もいます。

色々な治療を試しても無効の場合、ボトックス膀胱壁注入治療薬が非常に有効です。この治療は、ボトックス(ボツリヌス毒素)という薬を膀胱の壁に注射することで、膀胱の壁の筋肉を緩める治療です。

ボトックスとは、シワ取りの美容整形などでよく使用される薬です。注射をした部分の神経の命令を弱めて筋肉が縮むチカラを抑えます。

ボトックス膀胱壁注入療法は保険適応が認められており、局所麻酔で20分程度で終わります。

かなり効果が高い治療で、有効率は60〜90%と言われています。今まで色々な治療を試してきたが、全く治らない重度の頻尿、尿漏れでお悩みの方には良い治療と言えます。当院でも施行可能ですので、ご相談ください。

水分のとり過ぎが原因

TVなどで「水を1日〇〇L飲みなさい」などと言われて、真面目に実施されている方。軽い脳梗塞を経験されて、主治医の先生に「水分摂取」を指導され、過剰に飲んでしまっている方。人間の体は入ってきた分の水分が、尿として出ていくようにできています。

膀胱が尿を300mlためられるとしましょう。1日に1500ml程度の尿が出る人は5回排尿すれば済みます。

ところが余分に1500ml水分をとって1日の尿量が3000mlだとすると排尿回数は10回に増えます。

このように水分を過剰に摂取されていることが原因で頻尿になっているのに、尿回数を減らすため、過活動膀胱の薬が出されていることがあります。過活動膀胱の薬を飲む前にするべきことは、適度な水分摂取量を決めることです。何事も「適度」に行うことが大事ですが、その判断はなかなか難しいこともあります。それも含めご相談に乗りますので、困っている方はまずは泌尿器科を受診してください。

急性精巣上体炎

精巣上体は、副睾丸ともよばれ、陰嚢の中にあります。急性精巣上体炎は、精巣上体に細菌が感染して起こります。陰嚢が赤く腫れ上がって痛みが出たり、熱が出たりします。男性なら、子供でも大人でもなる病気です。抗菌薬の点滴や内服薬で治療します。

急精巣上体炎は、小さな男の子から老人まで、さまざまな年齢の男の人がかかる可能性があります。ご高齢の方では、重症になると熱が出て入院が必要なこともあります。小さな男の子では、精巣捻転と区別がつきにくいことがあります。

なるべく早く泌尿器科を受診しましょう。

精巣で造られた精子は、まず精巣上体に運ばれ、つぎに精管を通って流れます。そして前立腺で造られた前立腺液と混ざって、精液となり、射精時には尿道を通って体の外に出ます。つまり、精巣上体は、精巣で作られた精子の通り道ということです。

急性精巣上体炎は、尿の出口から細菌が尿道へ入り、精子の通り道をさかのぼって、精巣上体にたどりつき、そこで感染を起こす病気です。

ちいさなお子さんでは汚れた手でおちんちんを触って入った雑菌が原因で起こることがあります。また若い男性では、性感染症の一種であるクラミジアなどが原因となり、急性精巣上体炎を起こすこともあります。

いっぽう高齢の男性でも、尿道カテーテルが留置されていたり、前立腺肥大症などによる排尿障害があると、慢性尿路感染が原因で、急性精巣上体炎になることがあります。

特に、糖尿病がある方は、急性精巣上体炎が重症化することもあるので、早めに泌尿器科を受診し治療をすることが重要です。

急性精巣上体炎の症状

発熱

陰嚢内容が痛くなり、腫れあがる

陰嚢皮膚の発赤

急性精巣上体炎の検査

問診

尿検査、尿培養

超音波検査

血液検査

急性精巣上体炎の治療

精巣上体に細菌が感染して起こる病気なので、治療の基本は抗菌薬です。痛みや腫れがそれほど強くなく、また発熱があっても食事は摂れ、軽症であれば、抗菌薬の内服による通院治療が可能です。

学校や仕事は休んで横になって自宅で安静にして腫れた陰嚢を氷枕で冷やすと早く治ると言われています。性感染症を強く疑うような場合は、その原因となるクラミジアや淋菌などに効果のある内服薬あるいは点滴などを行います。

高齢者で糖尿病の持病があったりして細菌感染に対する抵抗力が弱い方や、血液検査で炎症反応が強く出ている方では入院して点滴による抗菌薬の治療をすることもあります。

急性腎盂腎炎

急性腎盂腎炎は、尿を作っている腎臓のなかで、腎盂(じんう)という尿をためておく部分に細菌が感染し、発熱や背中の痛みが出る病気です。女性に多く、こじらせると細菌が全身にまわり重症化することもあります。抗菌薬の内服薬や点滴で治療をします。

若い女性で、「風邪の症状はないのに、急に高い熱が出た」という場合は、急性腎盂腎炎かもしれません。もちろん男性もなることはありますが、女性に多い病気です。

「最近、疲れ気味で、何となく尿をした後に違和感があったな」と思っていた。すると、引き続き高い熱が出て、左右のどちらかの腰に重だるい痛みが出てきた。こうなると、急性腎盂腎炎です。

女性は尿道が短く、膀胱炎を起こしやすいため、急性腎盂腎炎にもなりやすいと言われています。

また男性でも、もともと前立腺肥大症があるために普段から尿が出にくかったり、全て出し切れていない方は急性腎盂腎炎になりやすいことがあります。

また、男女に関係なく、糖尿病などの基礎疾患があると、細菌に対する身体の抵抗力が弱いため、急性腎盂腎炎にかかりやすいです。

腎結石、尿管結石を持っている方も、結石による尿の通過障害が原因で、急性腎盂腎炎になりやすいと言えます。

いずれにしても、喉の痛みや咳など、いわゆる風邪の症状はないのに、夜になると高熱が出るのが特徴です。急性腎盂腎炎の発熱は、38度以上の高熱のことが多く、ご高齢の方などは脱水症状から意識障害などを生じることもあります。急性腎盂腎炎は、こじらせると全身の血液に細菌がまわり、敗血症となり、血圧が下がってショック状態を引き起こすこともあります。

急性腎盂腎炎の検査

身体所見(腰の痛み)

尿検査 尿培養

超音波検査

血液検査

超音波検査で腎臓が大きく腫れていないか、また腎盂に尿がたまり、水腎症になっていないか、

尿管結石や神経因性膀胱や前立腺肥大症が、腎盂腎炎の原因となっていないかどうかを調べます。

また、熱が高く重症化が疑われる場合は、血液検査で炎症反応や腎機能を確認します。

急性腎盂腎炎の治療

急性腎盂腎炎の治療は、原因となっている細菌に対する抗菌薬を投与することです。

抗菌薬は、飲み薬もしくは点滴です。飲み薬で治療するか、点滴で治療するかは、発熱の程度や全身の状態、年齢や血液検査結果などをもとに決めます。いずれにしても、早期に治療を開始することが大切です。

また、抗菌薬により解熱し腰背部痛が治ってきても、抗菌薬を2週間続ける必要があると言われています。

抗菌薬の点滴で治療を開始した場合でも、経過がよければ、途中で内服の抗菌薬に変更します。その場合も点滴と内服薬で合計2週間の治療が必要です。

非常に重症で脱水症状を伴っている場合は、水分や電解質補給のための点滴をすることもあります。

間質性膀胱炎

間質性膀胱炎とは、膀胱に原因不明の炎症がおこり、頻尿や、それによって膀胱や尿道の違和感や痛みなどの症状がでる病気です。

病気のタイプからハンナ型と非ハンナ型に分かれます。

ハンナ型は、難病に指定されており、膀胱鏡でハンナ病変(膀胱内の口内炎のようなもの)と呼ばれる特有の異常がみられます。

非ハンナ型は膀胱痛症候群とも言われています。

間質性膀胱炎の患者数は日本全国で約4500人とされています。そのうちハンナ型が45%程度と言われています。

間質性膀胱炎の原因は、まだわかっていません。

細菌による急性膀胱炎とは違い、検尿は正常の場合もあります。

間質性膀胱炎は良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、進行していきます。

間質性膀胱炎の検査

問診

尿検査

超音波検査

膀胱鏡

間質性膀胱炎の治療法

①生活指導

辛い食品、コーヒーや柑橘類などを摂取すると症状が悪化することがあり、避けましょう。

精神的なストレスで症状が悪化するため、ストレスを避け、規則正しい生活を心がける必要があります。

②薬物治療

生活習慣の改善を行なっても症状が改善しない場合は、内服薬の治療を試します。

鎮痛薬、抗うつ薬、抗アレルギー薬、ステロイドなどの内服薬で症状が改善することもあります。

DMSO(ジムソ)注入療法

ハンナ型の間質性膀胱炎に適応があります。DMSOという有機溶媒を膀胱内に注入する方法で、抗炎症作用と鎮痛作用の両方から疼痛、不快感、頻尿症状を改善させます。

実際の方法としては、まず、尿道の出口から、膀胱の中に局所麻酔薬を注入し、カテーテルを使って、DMSOを膀胱の中に注入します。入れた後、15分程度、膀胱の中に保持して、その後、排尿して終わりです。

注入した時に一時的にニンニク臭がするほか、一部の方は、治療後、数日は、間質性膀胱炎の症状が一時的に強くでますが、その後、徐々に症状がよくなります。このような治療を2週間ごとに合計6回行います。

③手術治療

麻酔下、膀胱水圧拡張術

膀胱に生理食塩水を注入して、水の圧力で膀胱を広げる方法です。

腰椎麻酔や全身麻酔をかけて行います。手術後、しばらくは症状が変わらないか、一時的に悪化しますが、やがて改善する場合が多いようです。この手術を受けた患者さんの過半数が、術後、症状が緩和されると報告されています。

経尿道的ハンナ病変凝固術

ハンナ型間質性膀胱炎では、前述の膀胱水圧拡張術と同時に、ハンナ病変部を電気やレーザーで焼灼凝固します。これにより、尿がたまった時の膀胱痛が軽減します。

間質性膀胱炎の注意点

ハンナ型で膀胱の痛みが強く、膀胱萎縮のため1回尿量100ml以下の場合は、重症と判定されます。その場合には、難病指定を受け、医療費が減免される可能性があります。

亀頭包皮炎

陰茎の亀頭や包皮に、細菌や真菌が感染して、炎症を起こす病気が亀頭包皮炎です。亀頭や包皮が、赤くただれを起こし、痛みや痒みが出ます。大人でも子供でもなります。ほとんどは塗りぐすりだけで治りますが、まれに治りにくく内服薬が必要になることもあります。

こどもの多くは、仮性包茎です。これ自体は何の治療の必要もありません。ただ、皮をかぶった状態だとやや湿っぽくて、細菌が住みやすい環境となります。不潔な手でおちんちんを触っていると感染を起こします。

また、不潔な手ではなくても、皮膚には、もともと常在菌という細菌がいます。お風呂で石鹸をつかってゴシゴシと洗いすぎると、皮膚のバリアが壊れて、これらの細菌が原因で亀頭包皮炎になることもあります。

大人の場合は、性行為などの物理的な刺激を受けて、皮膚のバリアが壊れることで亀頭包皮炎になることもあります。

なかには、細菌ではなく、真菌の一種であるカンジダで、亀頭包皮炎を起こす方もいます。カンジダは、皮膚に元々住んでいるカビの1種です。カンジダは乾燥に弱く、あまり生命力の強いカビではありません。通常、人間の皮膚に感染を起こすことはあまり多くありません。

カンジダが原因で亀頭包皮炎になった場合、多くは一時的なもので、糖尿病などの基礎疾患がなければ、ほとんどが一時的なもので自然に治ってしまいます。

こどもの場合はだいたいが包茎なので、亀頭包皮炎を起こすと、まずはおちんちんの皮の部分が赤く腫れ上がります。すると、おしっこをする時にしみて痛がることが多いです。そして炎症が亀頭の部分にまで広がると、亀頭の表面の皮膚が赤くぬるぬるとただれたような感じになり、痛みが増すことが多いです。

亀頭包皮炎の検査

まずは、問診で症状やそのきっかけをお聞きします。また糖尿病などの持病の有無を確認します。このような問診と、見た目と症状で原因が細菌か真菌かを判断します。

そしてまずは治療を行ってみて、その薬で治ったかどうかで診断が確定する、ということが多いです。

問診で性行為がきっかけとなっていた場合は、梅毒との区別が重要です。梅毒の場合は、痛みや痒みなどがあまりないことが多いです。梅毒でないことを確認するために血液検査をすることもあります。

亀頭包皮炎の治療

亀頭包皮炎のほとんどは、細菌が原因です。まずは抗生物質入りのステロイド軟膏を塗って治療をします。また亀頭までただれて非常に症状が激しい場合は、内服の抗菌薬を併用します。

亀頭包皮炎は、自然に治ることもあります。ただ、治るまで辛い症状が続くうえに、軟膏を塗れば簡単に治ることが多いです。できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。

同じように、ただれが出て、非常に強い痛みを伴う場合は、性器ヘルペスの可能性もあります。これも辛い病気です。症状が出ている時は性行為でうつる可能性があるので、この場合も早めに医療機関を受診しましょう。

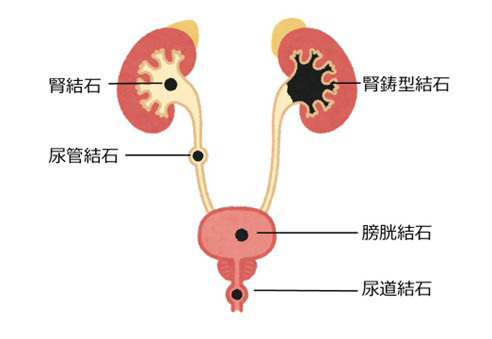

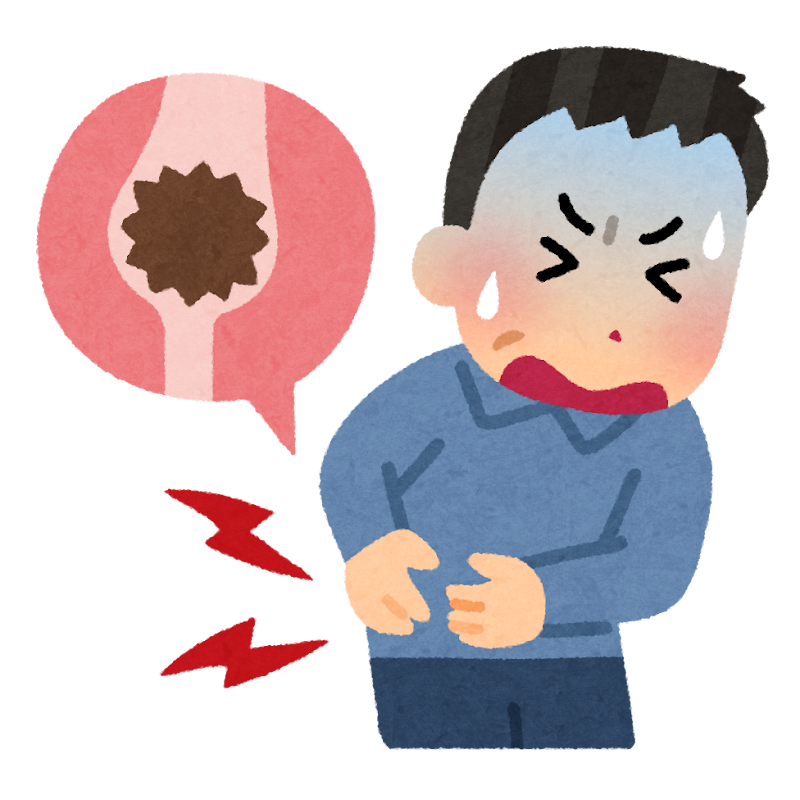

尿路結石

尿路結石とは、尿成分の一部が結晶になり、尿路に沈着してできる結石です。結石が尿路に詰まることにより、しばしば激痛を伴う症状をおこします。一度、尿路結石ができた方は、再発しやすいため、水分を多く摂ったり、食生活改善などを行い、予防に努めましょう。

尿路結石は、腎臓で形成された結石が、尿管に嵌まり込み、疼痛や血尿をおこす疾患です。小さな結石は自然に排石することが多いですが、10mm以上の結石では、破砕治療が必要になる場合があります。なんとか排石しても、5年以内に再発する確率は約45%といわれており、再発予防が大切になります。

尿路というのは尿の通り道である腎臓、尿管、膀胱、尿道の全体をさします。よって尿路結石というのは、腎結石、尿管結石、膀胱結石を含みます。

肥満や痛風(高尿酸結症)、糖尿病などの生活習慣病のある方は、腎結石が出来やすいと言われています。また、普段から水分摂取が少なく尿が濃い方なども、腎結石が出来やすいと言われています。

なお、この腎結石が尿と一緒に尿管の中に流れてきて落ち込むと、尿管結石と呼ばれるようになります。尿管は細い管ですので、落ちてきた結石が詰まってしまって尿が流れなくなると、左右どちらかの腰や背中、下腹部に激しい痛みが出ます。

尿路結石の診断

超音波検査

レントゲン

腹部CT

尿路結石があると、血尿に気づくことがなくても、尿検査で顕微鏡を使って尿を観察すると、わずかに血尿を認めることがあります。健康診断などで、尿潜血を指摘され、病院に来られる方のうち、比較的若い方では詳しく調べると、尿路結石があった、ということもよくあります。

また、レントゲンに写る白い影は、結石以外にも、石灰化を起こした血管や軟骨など、結石と紛らわしい影も多く映っています。

必ずしも白い影が、結石と言い切れないことも多く、判断は難しい場合もあります。また、結石の成分によってはレントゲンには写らないものもあります。

CT検査は、尿路結石が最もはっきりと写る検査です。非常に小さな結石や、腹部レントゲンでは写らないような成分の結石も、写ります。

ただし、費用の負担がかかることと、何度も撮影することでX線の被曝量も増えるため、尿検査、腹部超音波、レントゲンなどで確証が得られない時に最終的に行う検査です。

尿路結石を何度も繰り返している方の中に、例えば血液中のカルシウム濃度を上げるホルモンが異常に分泌される特殊な病気の方や、特殊な成分の結石ができやすい体質の方がいらっしゃいます。そのような可能性のある方では、血液検査を行って血液中のカルシウムやホルモンの値を測定することもあります。

尿路結石の治療

1cm未満の腎結石で、特に症状がない場合は、見つかった時点では必ずしも治療が必要ではないこともあります。

もちろん定期的に受診をして、レントゲンや腹部超音波で、腎結石が大きくなっていないか、新しい腎結石ができていないか、チェックする必要はあります。

また、腎結石が尿管に落ちてくると、腰、背中に激しい痛みが出ます。経過観察をしている間に、このような症状が出るかもしれないと、普段から知っておくことが重要です。

腎結石が10mm以上の大きさなら破砕治療が検討されます。このくらいの大きさの腎結石が、尿管の方に流れてきた場合は、小さな尿管結石と違って尿と一緒に体外へ自然と流れ出てくれる可能性は低くなります。よって、体外衝撃波結石破砕術や、経尿道的あるいは経皮的破砕術の適応になります。

尿路結石の予防

腎結石の成分は全て同じではありません。90%が、シュウ酸カルシウムやリン酸カルシウムというカルシウムを主成分としており、特別な予防薬はまだありません。

結石の研究者の間では、「結石は夜、作られる」と、昔からいわれています。睡眠中は、動かないことによる尿の停滞だけでなく、発汗により、水分は喪失し、飲水による補給もないため、尿が濃縮します。さらに肥満、メタボリックシンドロームのかたでは、睡眠時無呼吸症候群を併発していることも多く、呼吸性酸血症をおこしており、尿は酸性に傾いています。このように、睡眠中は、尿の停滞、濃縮、酸性化と、1日のうちで最も結石が作られやすい状態になります。

さらに、シュウ酸などの尿中の結石原因物質は、食事の影響をうけ、食後2時間から4時間が最も増加するといわれております。

男性の尿路結石患者は、夕食を多量に摂取し、夜遅くに食事をするため、夕食から就寝までの時間が短い傾向が指摘されております。

このことからも、結石予防としては、水分をたくさんとり、尿量を増加させること、偏食、過食はせず、尿がアルカリ化するように野菜をしっかり、食べることが大切です。食べ方も、夕食中心の食生活から、朝、昼を中心に、夕食は軽めにとり、寝る4時間前までに食事をおわらせることが重要です。

上記のように、高尿酸血症や肥満などの生活習慣病があると、尿が酸性化し結石ができやすくなるので、生活習慣病の管理も大切です。

また、毎年、夏の暑い時期になると尿管結石による疼痛発作に苦しんで救急で病院に運ばれてくる方が増えます。汗をかいて、脱水状態になると尿がとても濃くなり、あっというまに結石ができるのではないかと思います。夏の暑い日に屋外で作業をするときなど、出来るだけこまめに水分を摂取しましょう。

また、結石の成分には、シスチン結石という特殊なものもあります。シスチン結石は、生まれつきの体質のせいで、尿の中のシスチンという物質の濃度が非常に高くなりつくられる結石で、薬を飲むことで結石を溶かしたり予防することが可能です。

包茎

おちんちんの皮がかぶっていることを包茎といいます。小中学生くらいまでの男の子は普通は包茎ですので治療の必要はありません。大人の場合、真性包茎は、感染などのトラブルがなければ、そのままでという考えもありますが、包皮を環状切除術をすることで陰茎がんのリスクを下げたり、性感染症の予防の意味があるともいわれています。

包茎とは、おちんちん の先端の亀頭が、包皮を被っている状態のことを言います。

普段は皮をかぶっているけど、手を使って簡単に皮をむくことができるのを仮性包茎、包皮輪(おちんちんの先端)が狭いために、手で皮をむいて亀頭を露出できない状態のことを、真性包茎と言います。

次に男子の成長と包茎の関係を説明していきます。男子の赤ちゃんはほぼ全員が、仮性包茎もしくは、真性包茎です。幼児期、学童期と成長するにともなって、おちんちんの皮はだんだんよく伸びるようになってきて、手でむこうと思えばむける仮性包茎となります。

思春期までは、包茎はふつうです。ただし、あまりに包皮の先端の穴が狭すぎるため、おしっこをするときに皮の中におしっこがたまって風船のように膨らんでしまう場合は受診が必要です。また、包茎が原因で不潔になり、亀頭包皮炎を起こして亀頭や包皮が赤く腫れてしまっている場合は受診する必要があります。

高校生以上、つまり思春期を過ぎて第二次性徴時期になると、男性ホルモンの働きで亀頭や陰茎が発達し、おちんちんの皮もさらに軟らかく伸びやすくなります。人によっては何もしなくても普段からおちんちんの皮がむけており、常に亀頭が露出しているようになります。ただし思春期を過ぎても、実は半数以上の方が仮性包茎のままで、また一部の方は真性包茎のままです。

皮をむくときに包皮輪が狭く、少し亀頭が締め付けられるような感じになったりする場合は注意が必要です。すぐに戻せば大丈夫なのですが、長時間むいたままにしておくと、むけた皮がむくんできて、むいた時よりも包皮輪が狭くなります。その結果、元通りかぶせることができなくなるのです。むいた皮がだんだんと腫れてくることでおちんちんに痛みが出ます。この状態を、嵌頓(かんとん)包茎といいます。

包皮輪は、むくんで、ポンデリングのような形となってしまいます。こうなると緊急で泌尿器科を受診して、無理やり手で包皮を元通りにかぶせるか、手術が必要になります。

包皮輪が狭すぎて包皮を剥くことができない真性包茎の場合でも、感染を繰り返すなどのトラブルがなければ、必ずしも手術が必要というわけではありません。ただし、真性包茎は、清潔が保てなかったり、陰茎癌のリスク因子と言われているため、環状切除術が薦められる場合もあります。また、環状切除術は、男性における異性との性交渉でのHIVに感染するリスクを約60%低下させ、ヘルペスウイルスやヒトパピローマウイルスなど、その他の性感染症に対してもある程度の予防効果があるともいわれています(2016年WHOによる性感染症の報告)。

主に子供の真性包茎の程度により、以下のような症状が出ることがあります。その場合は積極的に治療をした方が良いこともありますので、ご相談ください。

①亀頭包皮炎

おちんちんの先端の皮が赤く腫れて痛がる、ということがあります。陰茎自体も赤く腫れ上がり、場合により膿が出たりおしっこをする時に痛がったりします。この様な状態を亀頭包皮炎と呼びます。亀頭包皮炎は、包茎でなくても不潔な手でおちんちんを触るとなったりしますが、包茎の場合はなりやすいです。ほとんどは塗り薬でよくなりますが、繰り返す場合には包茎に対する治療を考えます。

②閉塞性乾燥性包皮炎

亀頭包皮炎を繰り返したりすることで包皮が白く固くなってしまうことがあります。これを閉塞性乾燥性包皮炎といいます。こうなると成長とともに自然とむけるようになるのが難しくなり手術が必要になります。

③恥垢(ちこう)

おちんちんの先の方で亀頭に皮がかぶっている部分の下に、黄色いかたまりが透けて見えることがあります。これは包皮と亀頭からの分泌物であり恥垢(ちこう)と呼びます。なんとなく不潔な印象があり、取り除かないといけないと思われるかもしれません。しかし、恥垢には細菌などはついておらず、成長と共に包皮がむけてくると自然に排出されるので特別な処置は必要ありません。

包茎の治療

むきむき体操というものがあります。毎日少しずつ、無理をしない程度に皮をむくような習慣をつけていると、包茎だったおちんちんの皮がだんだんむけるようになる、というものです。これにより皮が少しずつ伸びてむけるようになることがあります。ただし、むきむき体操を痛がるぐらいに繰り返しおこなうことはおすすめできません。そのたびに皮が裂けて出血、炎症を繰り返し、癒着をおこしてしまう可能性や、トラウマになってしまうことが心配されます。

今のうちにむけるようにしておいてあげたい、という親御さまには、炎症をおさえるステロイドホルモン含有軟膏を処方させていただきます。むきむき体操の際に、包皮輪に、朝晩2回、ぬっていただくことも有効な場合があります。

ただし、きついのに無理やり皮をむいてそのままにしておくと、嵌頓包茎になり、それこそ緊急手術が必要となってしまうため注意が必要です。

精巣捻転と精巣垂捻転

精巣捻転と精巣垂捻転は、どちらも陰嚢内に痛みを伴う疾患で、「急性陰嚢症」と呼ばれます。

精巣捻転

精巣と、それに続く精索(精巣に血液を送る血管、精管の束)がねじれることで、精巣への血流が途絶えてしまう疾患です。血流が遮断されると、精巣が壊死してしまう可能性があります。

症状

突然の強い陰嚢の痛み。痛みは下腹部にも感じられることもあります。

陰嚢が腫れ、固くなる。

吐き気や嘔吐を伴うことがあります。

患側の精巣が通常より高い位置にあり、横向きになることがあります。

精巣挙筋反射(太ももの内側を触ると精巣が上がる生理的な反射)の消失。

診断

問診

触診

カラードップラー超音波検査

精巣への血流が減少または途絶していることを確認します。

鑑別が難しい場合は、緊急手術をおこない、確認する場合があります。

治療

緊急手術(精巣固定術)を行い、精巣捻転を解除し、陰嚢内に固定します。精巣が壊死している場合は、精巣を摘出することもあります。反対側の精巣も捻転を起こす可能性があるため、同時に反対側の精巣固定術を行うことがあります。

精巣垂捻転

精巣や精巣上体に付着している、胎児発生段階の遺残物である2mm程度の小さな突起物(精巣垂、精巣上体垂)が捻れることで痛みを生じる疾患です。

症状

精巣捻転に比べて、痛みが比較的緩やかに発症し、数日かけて悪化することもあります。

精巣の上部に痛み。

陰嚢の腫れや発赤。

「blue dot sign」(陰嚢の皮膚の下に青色の斑点が見えること)が現れることがあります。

精巣挙筋反射は通常、保たれています。

診断

問診

触診

カラードップラー超音波検査

精巣への血流が保たれていることを確認し、精巣の上部に小さな腫瘤として捻転した精巣垂が描出されることがあります。

治療

精巣捻転のような緊急手術は通常、必要ありません。安静、鎮痛剤の内服による対症療法が一般的です。通常は数日〜1週間程度で自然に治まります。

ただし、精巣捻転との鑑別が難しい場合は、精巣捻転の可能性を否定するために手術が行われることもあります。

陰嚢の痛みを感じた場合は、精巣捻転の可能性を考慮し、一刻も早く泌尿器科を受診することが重要です。自己判断せずに、専門医の診察を受けるようにしてください。

男性更年期

中年以上の男性で、男性ホルモンの1種であるテストステロンが減少して、抑うつ、意欲減退、不眠、性欲低下などが出ることを男性更年期障害と言います。血液中のテストステロン値を測り、低い場合は注射でテストステロンを補充することで症状の改善が期待できます。

男性更年期障害の症状

- 発汗やほてり、疲れやすさ、不眠、筋力低下、骨密度低下などの「身体症状」

- 不安、意欲低下、抑うつ感、記憶力や集中力の低下などの「精神・心理症状」

- 性欲低下や勃起障害などの「性機能関連症状」

女性の更年期障害は、閉経にともない体内のホルモンバランスが変わることにより、50歳前後と決まった年齢で出てくることが多いのですが、男性更年期障害は中年以降のさまざまな年代で出てきます。

男性更年期障害は働き盛りの40〜60歳の方に多いのですが、特に真面目で責任感のある方がなりやすいとも言われています。

そのような方は、疲労感、不安、いらいら、不眠などのせいで、仕事に支障をきたす、と言って病院を受診されます。

意欲低下や抑うつ感、疲れやすさがあっても、通常は、男性更年期障害と気づかないこともよくあります。男性更年期障害の原因であるテストステロンの低下は個人差が大きい上に、緩やかに起こってきます。女性と違い、男性の更年期障害は決まった年齢で起こるわけではないことも気づきにくい原因のひとつです。うつ病として精神科で抗うつ剤で治療されている方の中には、実は男性更年期障害の方が含まれていると言われています。

テストステロンが低下する一番の原因は加齢です。その他の原因としては、心理的ストレスや過労などがあります。

ストレスが続くと、脳から出て精巣へ「テストステロンを作れ」と命令するホルモンの働きが弱まり、テストステロンが減ってしまいます。

40歳代以上というのは、年齢的にテストステロンが減り始める時期です。それに加えて、職場や家庭などでも様々なストレスがかかりやすい年代であることも重なり、男性更年期障害を生じやすいというわけです。

男性更年期障害の検査

専用問診

血液検査

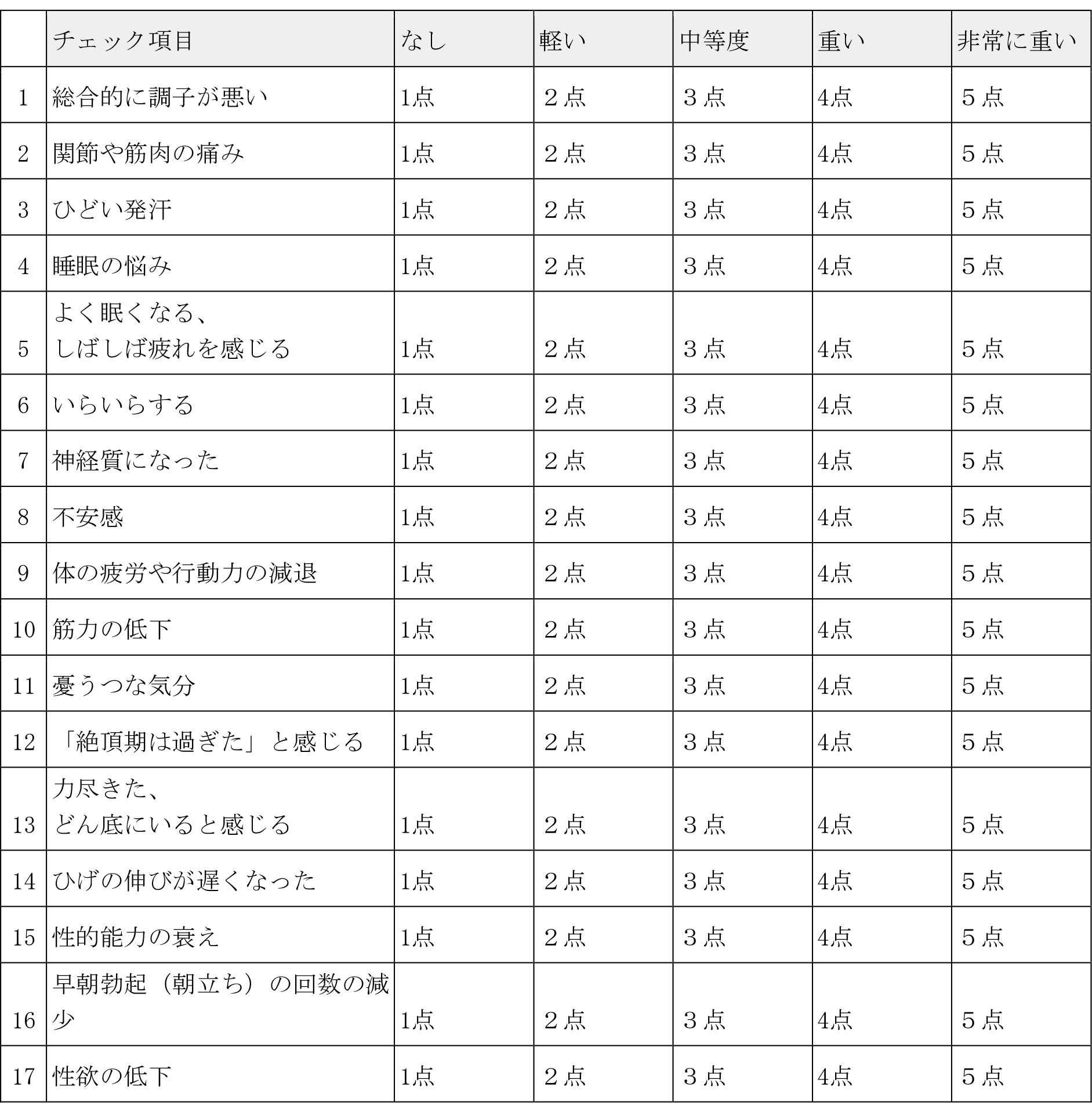

「身体症状」、「精神・心理症状」、「性機能関連症状」のそれぞれについて、合計17個の質問からなるAMS質問表という問診票ですが、ひとつずつの質問が1〜5点からなります。

全ての質問で最も重い症状に該当する場合は17×5点=85点、全ての質問で症状がほとんどない場合は1×5点=5点となります。

26点以下は特に問題なし、27〜36点で軽度、37〜49点で中等度、50点以上で重度の男性更年期障害に該当する症状とされています。

血液検査で、テストステロンの値を測定します。同時にテストステロンが下がっている原因が本当に加齢によるものなのかどうかを調べるために、FSH、LHなどの脳から出される「性ホルモン」も測定します。また、テストステロンは朝に最も高くなり夕方にかけて段々下がると言われており、これらの血液検査は午前中に行う必要があります。

これらの検査の結果、テストステロンが明らかに低い場合は、保険診療でテストステロン補充療法を行うことが可能です。

もしもテストステロンが正常の場合は、保険診療適用ができないため自費治療となります。ただしこのような方でも、保険診療適用がないからと言って、必ずしもテストステロン補充療法が無効というわけではなく、効果が認められる方もいます。ご希望があれば十分に説明のうえ治療を受けていただくことがあります。

男性更年期障害の診療

まずは薬に頼らず、自分自身の生活習慣の改善で、テストステロンを上昇させて、男性更年期障害を解消できる方法を考えましょう。

特に睡眠は大切です。睡眠中は精神、身体が休まることで、自律神経が落ち着き、テストステロンが分泌されやすくなります。

また筋トレ、運動をすることも大切です。運動により、テストステロンは上昇すると言われていますし、運動の効果が出てきて体脂肪率が減ることによってもテストステロンが増えると言われています。

テストステロン補充療法として、現在日本で認可されているのは筋肉注射です。注射を行う頻度は、通常2〜4週に1回程度で症状により変更します。

注射を始めてから3か月以内に効果が実感できるようになることが多いですが、最低6ヶ月は継続して効いているかどうかを判定します。

効果があったとして、いつまでテストステロン補充療法を続けるかは特に決まりはありません。1年を目安に、試しに一度やめてみる、というのはひとつの方法です。人によってはテストステロン補充療法をやめても、そのまま好調を維持できることもありますし、やはりテストステロン補充療法をしていないと気分が落ち込み体調が悪くなってくる方もいますので、そのような方では治療を再開することとなります。

テストステロン補充療法の注意点

テストステロンには前立腺癌、多血症を悪化させる作用があります。

そこで、テストステロン補充療法を始める前に前立腺癌、多血症がないかどうかを血液検査で確認します。その後も定期的に血液検査を行なって、前立腺癌、多血症がないかどうかを調べます。また同時に、副作用で肝機能障害が出てきていないかをチェックします。

また、特に40歳前後の若年男性の場合、体外からテストステロンが入ることによって、精子を作る力が弱くなり、男性不妊症の原因となる可能性があり注意が必要です。

ホルモン補充療法をおこなうには、リスクがあるかたには、補中益気湯などの漢方薬をためすこともよいと思います。

自分は、男性更年期かもと悩まれているかたは、ひとりで悩まずに病院を受診しましょう。

勃起不全(ED)

正常な勃起のためには、陰茎の海綿体というスポンジ状の組織に血液が十分に充満し、維持できることが必要です。

しかし、さまざまな要因によって、勃起ができなくなってしまう事を、ED:Erectile dysfunction(勃起障害)といいます。

EDは歳をとれば誰にでも出る可能性のある症状です。60代以上の男性では2人に1人がEDであると言われています。

歳をとると性的興奮を促す男性ホルモンが低下することや、様々な性的刺激に慣れてしまうことにより、勃起を命令する神経の信号が弱くなります。

また、動脈硬化などにより、命令があっても動脈がうまく拡張しなくなったりします。高血圧、糖尿病などの持病がある方は、動脈硬化が原因となって通常よりもEDになりやすいといえます。

色々な精神的な原因によってもEDは起こります。日常生活でのストレスや、性交渉時の緊張や不安などは、性的刺激を受けた時に、動脈を拡張させる信号を伝わりにくくします。

このように、EDの原因は動脈硬化やストレス、緊張などが複雑に重なっていることが多く、以前は、EDの治療は簡単ではありませんでした。

しかし、 1999年に日本でもED治療薬が発売され、ED治療は取り組みやすくなりました。使用できる薬剤も、3種類あり、それぞれ特徴に応じて選べるようになっています。

ED治療薬を内服してはいけない状態の方はいますが、色々悩む前にまずは治療薬を試してみることが、あなたの悩みを解決して、健やかな人生を過ごす手助けになる可能性は高いと思います。

ED治療薬のほとんどは重い副作用は少なく、安全に使用できて、なおかつ効果もかなり高いです。

EDの分類

- 血管や神経の障害による器質的ED

- 精神的ストレスなどによる機能的ED(心因性ED)

- 薬剤性ED

血管の障害原因として加齢、高血圧、喫煙、糖尿病、脂質異常などがあげられます。 神経の障害原因としては糖尿病、骨盤内手術などです。

機能的(心因性)の原因としてはうつ病などの精神疾患があげられます。

薬剤性EDは、抗うつ薬、抗精神病薬、不整脈治療薬、消化管作用薬の一部などが原因となります。これらの薬剤は、性的刺激により陰茎動脈を張する命令が出ても、それを伝えるための神経に影響を及ぼすため、EDの原因になります。

EDの薬

| 薬剤名 | バイアグラ | レビトラ | シアリス |

| 有効成分 | シルデナフィル(25mg・50mg) | バルデナフィル(10mg・20mg) | タダラフィル(10mg・20mg) |

| 服用のタイミング | 性行為の1時間前 | 性行為の20分前 | 性行為の2時間前 |

| 効果の持続時間 | 服用後4~5時間 | 服用後4~5時間 | 服用後24~36時間 |

| 食事の影響 | 影響あり | 油分の多い食べ物の影響あり | ほぼ影響なし |

| 副作用 | ほてり、紅潮、頭痛など | ほてり、頭痛、鼻づまりなど | 頭痛、紅潮、消化不良など |

| 特徴 | 勃起力が強い | 非常に硬く勃起する | 長時間効果が持続 |

ED治療には、健康保険が利用できません。全ての治療薬は自費診療となります。

ED治療の注意点

ED治療薬は、網膜色素変性症、重度肝障害、低血圧症、硝酸剤内服中の方には処方できません。しかし、それ以外の方にとっては、非常に安全に使用できる薬です。

また、男性更年期障害と診断された方の場合、テストステロン補充療法を行うことでEDが改善することがあります。

陰嚢水腫

精巣の周囲に体液がたまり陰嚢が腫れることを、陰嚢水腫といいます。こどもと大人では対応が違います。

こどもの場合、自然に治ることもよくあります。見た目の問題ですが、陰嚢腫大が目立つ場合には、手術をすることもあります。

大人の場合、必ずしも治療が必要ではないのですが、大きく、生活に支障を来す場合や、気になる場合は針で液体を抜いたり、手術をします。

陰嚢水腫の症状

陰嚢がはれる

陰嚢水腫の検査

触診

超音波検査

陰嚢水腫の治療

赤ちゃんやこどもの陰嚢水種は、腹腔と陰嚢の通り道である腹膜鞘状突起が原因です。腹膜鞘状突起は、ほとんどが2歳くらいまでに自然とふさがります。そうすると陰嚢に貯まっていた腹水も自然に吸収され、陰嚢水種は自然に治ります。そのため、赤ちゃんの陰嚢水種は、基本的に治療の必要はありません。

陰嚢水腫を放置しても、基本的にはあまり問題はありません。ただし、成長にしたがって気になる子供もいますので、治らなければ手術をすることもあります。

大人の陰嚢水腫も、必ずしも治療の必要はありません。しかし、赤ちゃんのように自然に治ることはないので、大きすぎて邪魔になってきたという方には治療をします。陰嚢の皮膚から針でついて液体を吸い出す治療を行うことが多いです。ただ、一度抜いてもまた貯まってくることが多く、すぐに貯まってしまう場合は、手術で治療します。

陰茎のぶつぶつ(フォアダイス・真珠様陰茎小丘疹・包皮腺)

通常、皮脂腺は毛根の周囲に位置し、皮膚表面に皮脂を分泌しますが、何らかの原因により皮脂が排出されずに貯留し、皮膚表面から透けて見えることがあります。これがフォアダイスです。

一般的にフォアダイスは男性器に生じる丘疹を指しますが、真珠様陰茎小丘疹や包皮腺を総称してフォアダイスと呼ぶこともあります。

フォアダイスは性感染症ではなく、健常者にも認められる生理的現象です。しかし、その外見から性感染症であると誤認されたり、パートナーに性感染症と誤解されるのではないかという懸念から相談を受けることがあります。実際に外見が類似する疾患も存在するため、自己判断せずに専門医の診察を受けることが大切です。

フォアダイスは放置しても特に健康への影響や害はありません。痛みやかゆみといった自覚症状もなく、サイズは2mmを超えることはまれであり、悪性化することもありません。しかしながら、男性器に生じる場合、その外見が気になったり、パートナーに性病と誤解されるといった悩みを抱え、切除治療を希望される方がいらっしゃいます。その場合には、病気ではないため、自費診療になります。

腹圧性尿失禁

腹圧性尿失禁とは、咳をしたり重いものを持ち上げたりして、お腹に力が入った時に尿が漏れてしまうことです。骨盤底筋体操や干渉低周波装置などで、緩んだ尿道括約筋や骨盤底筋を鍛えることで改善します。また尿道括約筋の締まりをよくする薬が有効なこともあります。

腹圧性尿失禁は、膀胱の出口にある、尿道括約筋の締まりが弱くなることで、お腹に力が加わって膀胱が押された時に、尿道を締める力が腹圧に負けて尿が押し出されて起こります。

男性ではこの尿道括約筋の力が強いことと、前立腺があることで尿を止める力が強くなるため、腹圧性尿失禁がおきることは稀です。

女性の場合には、尿道が短く、腹圧性尿失禁がおきやすいです。

尿道括約筋は、骨盤の底にあって膀胱や子宮などを支えている骨盤底筋と連動しています。骨盤底筋は過去の出産経験によりダメージを受けたり、閉経による女性ホルモンの低下などで弱くなったりします。

したがって、お子さんを何人も出産した女性やご高齢の女性は、腹圧性尿失禁がおきやすくなります。

また便秘でりきむ方、重い荷物を持つことの多い方、肥満体型の方も、腹圧がかかりやすく、腹圧性尿失禁になりやすいといわれています。

腹圧性尿失禁は、軽症であれば、骨盤底筋体操、干渉低周波装置などで、緩んだ尿道括約筋や骨盤底筋を鍛えることで改善します。また尿道括約筋の締まりをよくする薬が有効なこともあります。重症の場合には、手術をしないかぎり、なかなか改善しない場合も多いです。

腹圧性尿失禁の症状

咳やくしゃみで尿が漏れる

重いものを持ち上げると尿が漏れる

スポーツやランニングで尿が漏れる

腹圧性尿失禁の検査

問診

排尿日誌

尿検査

超音波検査

問診で、出産経験があるか、持病がないか、尿失禁が起こる時の状況などをお聞きします。

排尿日誌では、1日の尿回数、1回の排尿量、失禁回数などを、記載していただきます。

尿検査、超音波検査では、膀胱に尿失禁をおこすような原因(膀胱炎や膀胱結石、腫瘍など)がないかどうかを検査します。

腹圧性尿失禁の治療

①骨盤底筋体操

仰向けに寝転がったり、椅子に座った状態で、全身をリラックスさせて、肛門や尿道・膣だけを5秒間強くしめて、ゆっくりゆるめることを10回繰り返します。これを1日に3〜4回行います。

軽症の場合は、骨盤底筋体操で治ってしまうこともあります。継続が重要であり、骨盤底筋体操も、最低3ヶ月は根気よく毎日続けることにより少しずつ効果が出てきます。すぐに効果が出ないので途中でやめてしまう人が多いのですが、本当にしっかり続けた場合は、腹圧性尿失禁がよくなると言われています。

②減量

膀胱にかかる腹圧を減らすには、体重を減らすことが有効です。

特に肥満体型の方が減量することで腹圧性尿失禁が改善することはよくあります。

③干渉低周波治療(ペリネスタ)

骨盤底筋を、干渉低周波装置で刺激して動かし、鍛える方法もあります。

具体的な治療は、下腹部と臀部に専用パッドを貼り、着衣のまま椅子に座って1回20分で終了します。痛みはほとんどなく、治療中は読書や音楽を聴くこともできます。最初の3週間は週に2回、その後は2週間に1回が保険適応となります。効果には個人差がありますが、取り組みやすい治療になります。重症の腹圧性尿失禁は、これだけで完全に治るということも少ないですが、軽い腹圧性尿失禁なら治ってしまうこともあります。当院では最新型のペリネスタを導入しています。

④薬物治療

尿道括約筋の締まりが弱いことが原因で、腹圧で膀胱が押され、尿が漏れてしまうのが、腹圧性尿失禁です。そこで、尿道括約筋を締める作用のある薬が有効なことがあります。

ごく一部の方に、副作用として手指のふるえや動悸、頭痛、吐き気などが出ることがありますので、そのような場合は内服を中止します。

⑤手術治療

手術療法には、ポリプロピレンという刺激の少ない材料で作ったメッシュを体内に埋め込み、尿道を裏側からハンモック状に釣り上げることで尿道を安定させて尿もれを改善するTVT手術やTOT手術があります。

神経因性膀胱

神経因性膀胱は、脳卒中、脊髄麻痺、椎間板ヘルニア、糖尿病、子宮や直腸の手術、など脳や神経の病気が原因で、膀胱がうまく働かなくなる病気です。尿をがまんできなくなったり、逆に尿がたまってきても尿意を感じなかったり、たまっているのに尿を出せなくなります。薬による治療や、自己導尿が必要になったりします。

排尿に関わる脳や神経のどこかに異常があると、尿意がわからなかったり、尿を我慢できずに漏れてしまったり、尿を出せなくなったります。この状態を、神経因性膀胱と言います。

排尿に関わる筋肉を緩めてしまう副作用をもつ薬は多くあり、薬による尿閉を起こす場合も、神経因性膀胱に含まれます。

神経因性膀胱の症状

尿意の喪失

尿の勢いが低下する

尿失禁

軽い脳出血、脳梗塞、パーキンソン病やアルツハイマーなど、脳の病気が原因の神経因性膀胱は、頻尿や尿失禁が主に出ます。

子宮や直腸の手術、糖尿病による神経障害、腰椎ヘルニアや脊柱管狭窄症などが原因の神経因性膀胱は、尿意が鈍ったり出にくくなったりします。

重症の脳出血、脳梗塞、交通事故などによる脊髄損傷の場合、尿が全く出なくなることが多いです。

神経因性膀胱の検査

検尿

尿流量測定、超音波検査

神経因性膀胱の原因となる病気がないか、下腹部の手術歴の有無、膀胱の筋肉を緩めるような薬がないかを問診でお聞きします。

感冒薬、睡眠薬、抗精神薬、麻薬性鎮痛薬、過活動膀胱の薬などは、膀胱の筋肉を緩める副作用がありえるため、内服薬を確認します。

尿が出し切れずに残尿があると、菌が繁殖して慢性膀胱炎をおこしていることがあるため、検尿で膿尿の有無を調べます。

尿がスムーズにだせているかどうかしらべるために、尿流量測定、超音波検査による残尿チェックをおこないます。

神経因性膀胱の治療

尿ががまんできずに、漏れてしまうタイプの場合には、膀胱の筋肉を緩めて尿がためられるようにする薬を内服します。

尿がだせなくなってしまうタイプの場合には、膀胱の出口をゆるめたり、膀胱の収縮を助ける薬を内服します。

尿意がまったくわからなかったり、薬を内服しても自力で尿が十分に出せない場合には、尿道カテーテルをいれたままで生活をするか、1日複数回、尿道カテーテルを尿道からいれて、尿をだす、間欠的自己導尿が必要になります。

神経因性膀胱のため、尿が十分にだせない状態が続くと、尿路感染や腎不全になることがあり、注意が必要です。薬物治療で改善すればよいですが、ご高齢や原因となる病気の状態によっては、残念ながら、十分に尿がだせないかたもみえます。そのときには、自分で導尿をおこなうことができるかたであれば、間欠的自己導尿が一番にお奨めされます。

認知症や、手が不自由など自分でできない場合には、尿道カテーテルをいれたまま生活をして、1か月ごと定期交換していくことになります。尿道カテーテルを留置していると1か月ごとに交換していても、慢性膀胱炎になりますし、なかには、膀胱結石ができることがあり、注意が必要です。

女性の急性膀胱炎

急性膀胱炎は、細菌が尿の出口から膀胱に入って起こる病気です。女性に多く、排尿時の痛みや残尿感、血尿などの症状が出ます。疲れや冷え、排尿を我慢しすぎることで起こりやすくなります。抗菌薬の内服で治療をします。

「なんか尿をする時に違和感があるな・・」と感じ、そのうち、排尿後に下腹部に感じる痛みが強くなってきたら、それは急性膀胱炎です。

飲水をたくさんして、自力で治そうと頑張るかたもいるようです。しかし、こじらせて、急性腎盂腎炎になると入院が必要となることもあります。泌尿器科を受診して抗菌薬を内服すれば、はやく治ります。

軽症の場合、内科や産婦人科でも治療は可能です。ただし、最近、抗菌薬が効きにくい耐性菌による膀胱炎が増えています。また、膀胱炎と思って治療していたら、実は別の病気だったということもあります。担当する専門科は泌尿器科です。

女性の外尿道口には、大腸菌などの細菌が多少は付着しているものです。この細菌が、尿道を通って膀胱の中に入り、感染を起こします。

外尿道口に付着している細菌は、膀胱の中に多少入ったとしても、排尿をすることで、尿とともに排出されます。しかし尿を我慢しすぎると、膀胱壁が伸びきってしまい、粘膜のバリアが薄くなり、細菌が粘膜内に入りやすくなります。また、排尿の間隔が長すぎると、膀胱内で細菌が増えることがあります。これらが、尿を我慢しすぎると膀胱炎になると言われる原因です。

また、疲れが溜まると、免疫がおちるため、細菌が増えやすくなります。また、免疫は体温が高めの時の方が強く働きます。よって、腹部が冷えることも膀胱炎の原因となります。

男性に比べると、女性は尿道が短く、細菌が膀胱まで到達しやすいため、膀胱炎は女性に多い病気です。

抗菌薬を約1週間内服することでほとんどが治ります。逆に治りにくい場合は、菌の種類を調べ、膀胱炎が治りにくい原因となる他の病気がないかどうかを検査する必要があります。

膀胱炎の検査

問診

尿検査

超音波検査

膀胱炎の治療

抗菌薬を約1週間内服することでほとんどが治ります。

最初に処方した抗菌薬を内服しても治らない場合が時々あります。このような場合、一般的な抗菌薬が効きにくい細菌が原因となっていることがあります。

その場合、尿培養で調べた細菌の結果を参考に、より有効な抗菌薬に変更することもあります。

治りにくい膀胱炎の原因は、細菌の種類だけではありません。例えば、神経因性膀胱などでは、尿が全て出し切れずに残ることがあります。その場合、混濁した尿が、膀胱の中に残り続けて、膀胱炎が治らないことがあります。ときどき、尿路結石や膀胱癌が、膀胱炎として治療され続けており、泌尿器科を受診して初めて、尿路結石や膀胱癌と診断がついた、ということもあります。

また、膀胱炎に対する市販薬がよく知られています。これらの薬はあくまで細菌に対する身体の自然な治癒力を高めるものであり、膀胱炎の原因である細菌を殺菌する効果はありません。膀胱炎をこじらせると、急性腎盂腎炎になることもありますし、抗菌薬を内服すれば、はやく治ります。泌尿器科を受診することをお勧めします。

膀胱炎の予防策

女性の場合には、気をつけたほうがいいことがあります。

- 排尿排便の後は、前から後ろに拭くことで、細菌が尿道に入りにくくなります。

- 性行為後も膀胱炎になりやすいといわれています。性行為の際には、細菌が尿道にはいりやすい状況になるからです。ただし細菌が入っても、すぐに排尿することで尿と一緒に出てきます。このような方は、性行為のあと、はやめに排尿をするだけで、予防できる可能性があります。

尿道カルンクル

尿道カルンクルとは、女性の尿道口の6時方向にできる良性のポリープのことです。閉経後の女性に多く見られ、無症状の場合もありますが、排尿時に出血したり、下着に血がついたりします。

閉経後の女性に多いことから、更年期障害の1つと考えられ、女性ホルモンが加齢とともに減ることで、膣や尿道粘膜が萎縮すること、便秘や妊娠が発症の要因といわれています。

尿道カルンクルの検査

尿検査

視診

尿道カルンクルの治療

軟膏塗布

腫れや炎症をおさえる作用があるステロイド系の軟膏を塗布します。腫れや炎症がおさまれば、そのまま経過観察になります。排尿後、強く拭いたりせず、なるべく患部を刺激しないようにすることが大切です。

手術(切除術)

腫瘍が大きくなり痛みがある、気になる、出血を繰り返す場合は、切除術の適応があります。局所麻酔をして、電気メスなどで腫瘍を切り取り、吸収糸で縫合します。手術時間は1時間程度、当院でも日帰り手術で対応できます。

夜尿症(おねしょ)

5歳になっても、おねしょが1ヶ月に1回以上あれば、夜尿症(やにょうしょう)といいます。ほとんどの場合、成長にともなって自然に治りますが、適切な治療をすることでより早く治ります。まずは生活指導を行います。それで治らなければ、内服薬あるいはおねしょアラームによる治療が一般的です。

おねしょは大人になれば、ふつうは治りますが、治るまでは悩んでしまう、お子さんやお母さん、お父さんはたくさんいます。

心配なら泌尿器科を受診してください。受診してすぐに治れば、悩みは解決します。

なかには、時間がかかる子もいますが、1人で悩むよりはずっと良いと思います。

5歳を過ぎた子供で、おねしょが1ヶ月に1回以上あることを夜尿症と呼びます。幼稚園児までのおねしょは普通ですが、小学校1年生では10人に1人、6年生では20人に1人ぐらいです。小学校高学年になると泊まりの行事が増えるので、心配されることが多いです。

おねしょを治すために大切なのは、水分摂取の仕方や夕方以降の過ごし方です。これだけのことで治ることもよくあります。

もしも治らない時は、薬を試してみてもよいでしょう。おねしょの薬は何種類かありますので、どれが効きそうかを判断したうえで試します。

またご自身で購入することになりますが、おねしょアラームという機器が有効なことも多いです。お子さん、親御さんに合った治療方法を治るまで一緒に考えましょう。

夜間のみ、おもらしをする場合と、昼間起きている時もおもらしをする場合では原因が少し違うことがあります。

夜尿症の原因

①

夜に尿がたくさん作られすぎること

②

膀胱がしっかり尿を貯められないこと

③ 膀胱に尿がたくさんたまっても目が覚めないこと

3つの要素のなかでも、③はほとんどの夜尿症に関わっています。それに加え、①の要素が強い場合と、②の要素が強い場合があります。

昼も夜もおもらしがある場合は、遺尿症(いにょうしょう)と言われます。この場合は、②が原因のことが多いのですが、単なるおねしょではなく別の病気が隠れている可能性もあり注意が必要です。

夜尿症の検査

排尿記録

検尿

超音波検査

まず夜尿症のタイプを調べるために、排尿日誌を記録してもらいます。排尿日誌とは、起きている間の水分摂取量、おしっこの回数と1回量、夜間のおねしょの回数を記録していただくものです。というのも、夜尿症の原因として、夕方以降に水分を摂取しすぎることが原因となっている場合がかなり多いからです。

排尿日誌の結果をもとに夜尿症の原因を推測し、生活習慣改善の具体的な指導内容や薬の種類などの治療方法を考えます。

他の病気が潜んでおり、そのせいでおねしょをしていないか、などを調べるために、検尿、腹部超音波、身体の診察などをすることもありますが、特に痛い検査はありません。

夜尿症の治療

①生活指導

- 昼間のあいだは水分をしっかり摂り、逆に幼稚園や学校から帰ってからはあまり摂らないようにする。

- 夕食の時間が遅くなりすぎないようにして、夕食を食べてから寝るまで2時間は空ける。

- 塩分を摂りすぎない。

- 寝る前にトイレに行き、布団に入る直前にもう一度行く。

これらのことはすでに試していたり、改善してもおねしょが治らない場合は、薬による治療やおねしょアラームを試します。

②薬物治療

薬の治療を行うためには、上にあげた生活習慣の改善、特に幼稚園や学校から帰ってから夕方以降に水分を飲みすぎないことが徹底されているのが条件です。それをしっかり守った上で、まだおねしょがある場合は薬の治療を試します。

夜に尿がたくさん作られすぎることが主な原因と考えられるときには、夜に作られる尿の量を減らすお薬を試します。

膀胱がしっかり尿を貯められないことが主な原因と考えられるときには、膀胱を少し緩めてあげるようなお薬を試します。

③おねしょアラーム

もしも薬による治療を希望されない、あるいは効果が不十分だった場合は、おねしょアラームの購入をお勧めします。

おねしょアラームとは、寝る前に、センサー付きの専用パンツを履いて寝て、もしもおねしょをしてパンツがぬれた場合、音が鳴ったりバイブレーションで目が覚める、という装置です。

これをつけて、おねしょのタイミングでおきるようになると、数ヶ月でおねしょがなくなります。

薬による治療を試す前におねしょアラームを購入して試してみるのもよいでしょう。

夜尿症治療の注意点

じっくり焦らず治療をすれば、半分くらいのお子さんは、半年程度で治ります。なかなか治りにくい子もいますが、一緒に頑張りましょう。

ちなみに、夜中におねしょをする前に無理やり起こしてトイレに行かせると、成長ホルモンが分泌される大事な睡眠を妨害するため、よくないと言われています。また、おねしょをしたことを責めるのも、お子さんが辛い思いをするだけでなく、むしろ逆効果と言われているため、やめましょう。

停留精巣

精巣は胎児期にお腹の中で発生し、産まれる前に、陰嚢内まで下降します。産まれた男児において、精巣が陰嚢まで降りず、陰嚢内に触知しない状態を、停留精巣といいます。新生児の5%前後、つまり20人に1人は、停留精巣といわれております。

お母さんは、キンタマが陰嚢のなかにないとお聞きになると心配されると思いますが、まだ大丈夫です。生後6ヶ月までは自然に、陰嚢まで降りてくることが期待できます。しかし、生後6か月を過ぎると自然に降りてくることは難しくなるため、精巣固定術が必要になってきます。1歳になっても、陰嚢に降りない場合は、1.5%前後の頻度といわれています。

精巣固定術のタイミングは、1歳前後から2歳頃までに行うことが薦められています。

検診で停留精巣と指摘された場合には、泌尿器科を受診しましょう。

手術が必要な場合には、総合病院に紹介させていただきます。

尿道炎(淋病、クラミジア)

尿道炎は、男性に多い病気で、排尿時痛の痛みや尿道から膿が出るなどの症状が出ます。原因は、淋菌やクラミジアなどの性行為でうつる細菌であることが多く、性感染症(性病)のひとつと言えます。抗菌薬の内服薬、あるいは点滴で治療をします。

外尿道口から入った細菌が尿道に感染を起こすことで尿道炎になります。排尿をする時に、尿道がしみるように痛んだり、むず痒いような違和感がでます。また、外尿道口から透明〜黄白色の膿が出て下着につくこともあります。

尿道炎の多くは、性行為でうつるいわゆる性病です。つまり性行為の時に、パートナーの陰部、喉、口の中などの粘膜に接触することで、そこについている淋菌やクラミジアが、尿道に感染するのです。

男性の尿道炎で、よくあるのは性風俗店でもらってくることです。ただし最近では、特定あるいは非特定のパートナーからの感染も増えており、性風俗店を利用しない若い男性でもこの病気になることが増えています。これらの細菌はほとんど症状なくのどにも感染し、オーラルセックスでもうつることがあり、注意が必要です。

女性は、尿道が数cm程度と短く、細菌が感染するほどの長さがないため、淋菌やクラミジアが原因で、尿道炎になることはほとんどありません。女性の場合は、淋菌やクラミジアは主に、膣や子宮頸管などに感染をします。無症状のこともよくあるため、性行為の経験のある男女はだれでも感染している可能性がないとは言い切れません。

尿道炎の症状

排尿時痛

排尿時の違和感

外尿道口からの排膿

一般的には、淋菌の場合は、感染の原因となる性行為があってから症状が出るまでの期間は数日間と短く、排尿時痛は強く、膿の量も多く黄色をしていることが多いです。ひどい時には外尿道口が赤くなりただれたようになります。

いっぽう、クラミジアの場合は、感染の原因となる性行為があってから症状が出るまでの期間は数週間かかることもあり、排尿時痛は軽く、違和感程度のことが多く、膿も色は薄く白っぽく量も少ないことが多いです。

尿道炎の検査

問診

尿検査

問診で痛みの程度や、感染の原因となるような性行為があったかどうかをお聞きします。その後、必要な際には陰部の診察により、膿の色や量、あるいは他の性病を疑うような所見がないかどうかを調べます。さらに、尿検査を行い、尿の中に膿が入っているかどうかを調べます。

尿道炎の治療

症状の具合や問診内容から、どの細菌が原因となっているかを判断し、もっとも効果の高い抗菌薬を選んで使用します。尿道炎の中でも最も多いクラミジアの場合は、内服の抗菌薬が一番効きます。また淋菌は、点滴の抗菌薬が一番効きます。こちらは1回の治療で治ることが多いです。大腸菌などの一般細菌が原因となっている場合も内服の抗菌薬で治療します。こちらは1週間程度の内服が必要です。

ただし、これらの治療はあくまで初めてクリニックを受診した際の症状などから、細菌の種類を予想して始める治療です。時には、どの細菌が原因となっているか判断しづらい場合や、なかには淋菌やクラミジアの両方に感染している、ということもあります。

2度目以降に受診した際に、まだ、尿道炎が治っていなかった場合は、培養検査の結果を頼りに、抗菌薬の種類を変えて治療を続けます。

症状や尿検査から、尿道炎が治ったと思われる場合は、そのまま経過をみるか、あるいは特定のパートナーがいる場合は本当に治ったかどうかの確認のために、数週間後にもう一度、PCR検査を調べ、淋菌やクラミジアが陰性になったことを確認した方がより安心でしょう。特に、クラミジアは最近、薬が効かない場合も増えてきており、PCR検査を再検することで、陰性確認をすることが重要です。

尿道炎の注意点

淋菌やクラミジアは、性感染症です。不特定のパートナーと性行為をする時はコンドームを装着することで感染を防げます。

男性が性病をもらった場合、そのパートナーと今後も会う可能性がある場合は、少なくとも治療が終わるまでの間、性行為は控え、なおかつパートナーにも婦人科を受診してもらい、必要な場合は同時期に治療を受けてもらうようにしましょう。

そうしないと自分だけが治療しても、お互いうつし合って、いつまでも治らないという状況になってしまいます。また女性の場合、膣や子宮頸管に感染をしていても症状があまり出ないこともあり、骨盤腹膜炎を起こして不妊症の原因となることもあります。説明が難しい場合もあるかもしれませんが、必ず正直に話しましょう。

また、淋菌あるいはクラミジアによく効くはずの抗菌薬を使って治療しても、時々なかなか治らないしつこい尿道炎があります。このような難治性尿道炎の原因は、尿培養では検出できないマイコプラズマやウレアプラズマという細菌や、トリコモナスのような原虫が原因のことがあります。マイコプラズマ、トリコモナスのPCR検査は、保険診療で調べることができます。

現時点では、ウレアプラズマを調べるPCR検査は、保険診療ではおこなえません。どうしても調べたい方は自費診療で検査を行うことは可能です。仮に原因となる細菌の種類がわかったとしても、色々な種類の抗菌薬を試す必要があり、治療が長引くことがあります。

梅毒

梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌に感染すると起こる病気です。2011年以降、増加して社会問題にもなりつつあります。性行為の数週間後に、陰部や唇、口の中などに、硬いしこりや赤いただれができます。放置すると、やがて全身に広がり命に関わる病気です。抗菌薬の内服で治療することで治ります。

梅毒は、性感染症の一種で、梅毒トレポネーマという細菌が原因で起こります。

昔の病気のような印象があるかもしれませんが、近年、国内で増加しており、男性20代〜50代、女性は20代が突出して増えています。

妊娠中の梅毒感染は、母親だけでなく、胎盤を通して胎児にも感染をおこし、死産、早産になったり、先天梅毒をおこすため、特に注意が必要です。

梅毒は、血液、精液、膣分泌液などの体液が、粘膜や傷のついた皮膚に接触することで感染します。つまり、性行為(オーラルセックスやキスも含めて)によってうつる感染症です。

感染すると、陰部や唇、口の中、肛門などに、硬いしこり、赤いただれ、潰瘍などができます。また鼠径部(股のつけ根)のリンパ腺がグリグリと腫れることもあります。

この時期の陰部の症状は、陰部ヘルペスや亀頭包皮炎など他の病気とよく似ていることもあり、注意が必要です。

注意するべきことは、梅毒によるこのような陰部の皮膚のただれなどは、放置してもやがて自然に消えることがある点です。

しかし、決して自然に治ったわけではなく、症状が消えている間に全身に広がります。やがて数ヶ月から数年すると、全身にバラ疹と言われる赤い斑点ができます。

また、発熱や筋肉痛、全身リンパ腺の腫れ、のどの痛み、脱毛、陰部や肛門のしこり、口内炎、皮膚や骨や筋肉に出来るゴムのように硬いしこり(ゴム腫)などさまざまな症状が出てきます。

そして、10年以上放置すると、末期症状として、大動脈瘤、麻痺、痴呆などが出現し、死に至ることもあります。

梅毒の診断

上記のような梅毒が疑わしい症状のある場合や、感染するような心当たりのある場合は、まず陰部などの診察を行います。その後に血液検査で感染があるかどうかを確認します。

ただし、感染直後は採血検査の結果が偽陰性(感染をしているのに陰性となること)となってしまう可能性があるので、4週間以上経ってから血液検査をするようにします。

梅毒と診断された場合は性的パートナーの検査も必要です。また、同様に性行為で感染する可能性のあるHIV(エイズの原因となるウイルス)検査も同時に受けることをお勧めします。

梅毒の治療

採血検査の結果、梅毒と診断された場合は、抗生物質の内服薬で治療します。

早期の梅毒であれば4〜8週間の服用が必要です。

治療の反応として抗生物質を内服してから1週間前後で発熱をすることがありますが、治療の効果があらわれている証拠ですので内服を続けてください。

抗生物質の内服が終わっても血液検査の数値はすぐに低下しませんので、半年間は1ヶ月毎に採血を行い数値が下がり治癒したかどうかを確認します。

梅毒の注意点

梅毒によってできる、陰部や口、全身の皮疹は色々な種類があり、見た目だけでは判断しづらいこともあります。

また、皮疹は一度できてもしばらく放置すると自然に消えることも多く、つい受診が遅くなりがちですが決して治ったわけではありません。

感染したかもしれないと心配される場合は早く病院を受診しましょう。

性器ヘルペス

性器ヘルペスとは、性行為などによって感染する単純ヘルペスウイルスが原因で、性器周辺に水ぶくれや、ただれを生じる病気です。強い痛みを伴うことが多いですが、無症状のこともあります。数週間で自然に治りますが、抗ウィルス薬を内服することで症状が軽くなり、早く治ります。この病気の問題は、いったん治っても、疲れなどで身体の抵抗力が落ちた時に再発することです。再発時も症状が軽いうちに薬を内服することで早く治ります。

性器ヘルペスとは、単純ヘルペスウイルスというウィルスの一種により、性器周辺に水疱や皮疹、潰瘍などを生じる感染症です。

風邪をひいた後や疲れが出た後に唇にできる、いわゆる「熱の華」といわれる口唇ヘルペスも、同じ単純ヘルペスウイルスによって起こる病気です。

単純ヘルペスウイルスは、このウィルスを持つ人の唾液や精液、膣分泌液などの体液が粘膜などに接触することで感染します。つまり、性行為(オーラルセックスやキスも含めて)によってうつることが多いということです。男性でも女性でも外陰部周囲に皮疹や水疱、痛みを生じます。

初めて感染したときには、特に痛みなどの症状が強く出ることが多いと言われています。また、この病気の問題は、ストレスなどで免疫が落ちたときに再発することです。初感染後に治ったとしても、このウィルスは完全に消えずに体内の神経節という場所にわずかに残存することが原因です。

症状の程度が人によってかなり違うことも特徴のひとつです。初めての感染の際でも、全く症状が出ない人もいますし、全く再発しない人もいます。しかし、再発しやすい人は、少し疲れが出たりすると、1ヶ月に1回くらいの高頻度で再発して、非常に悩まされる人もいます。

性器ヘルペスの症状

初めてヘルペスウィルスに感染すると、2日〜10日の潜伏期間を経て外陰部に水ぶくれができます。やがてそれが破れてただれを起こしひどく痛むようになります。鼠径部のリンパ腺が腫れたり、熱が出たりすることもあります。多くは2-3週間で症状は自然に治りますが、その間はとても辛い時間を過ごすこととなります。一方、人によっては症状がとても軽かったり、場合によっては全く症状が出ず感染に気付かないことがあります。そして、症状が改善後も性器周辺の神経節の中に少量のウィルスが残った状態となります。

ほとんどの方は、少量のウィルスが神経節に残ったままでも、特に症状もなく、それに気付かず生活しています。ところが人によっては、疲れなどで身体の抵抗力が落ちた時などに、ウィルスが再増殖し、再発します。再発の頻度は、年に1回程度のこともあれば 毎月再発する方もいます。

再発を何度か繰り返すと、皮疹や水疱が出てくる前にムズムズ、ピリピリした前兆に気づくこともあります。この場合、早めに薬を内服し、再発症状を軽くすることができます。

また、水疱などの症状が出てきるときには、感染をしたことがないパートナーと性行為をすることで、ウィルスをうつす可能性が高くなります。

性器ヘルペスの検査

診断は診察をした際の皮疹の見た目と、症状から判断することがほとんどです。男性で言うと、亀頭の部分や包皮に最初は赤い皮疹ができるのですが、やがて水疱のようになり破裂します。その後は、ただれますが、やがてカサブタになっていきます。女性の場合は、膣前庭や小陰唇、大陰唇などに同様の症状が出ます。

水疱部分から出る単純ヘルペスウィルス抗原を迅速検査で診断する方法もあります。しかしこの検査も、ウィルス感染があっても陰性になることも多いとされています。

血液検査で単純ヘルペスウィルス抗体を調べることで、単純ヘルペスウィルスに感染したことがあるかどうかを調べることはできます。しかし、発症初期は陰性になることも多く、検査結果がでるまで数日かかります。また、血液検査の単純ヘルペスウィルス抗体は、ずっと以前に感染を起こしていたとしても、陽性となります。ヘルペスウィルスは前述のように症状に個人差があるので、知らない間にウィルスを保有している方も大勢います。よって、実際に症状が出ているときの診断や治療の参考になることはあまりありません。

性器ヘルペスの治療

性器ヘルペスは、初めての感染であっても再発であっても、症状が出ているときは抗ヘルペスウイルス薬の内服薬で治療します。1〜2週間ほど薬を内服すれば症状は軽快します。熱が出ているなど、症状が非常に強い場合は、入院、抗ヘルペスウイルス薬の点滴を行うこともあります。

性器ヘルペスは、再発を何度も繰り返す方がいます。風邪を引いて体力が落ちた時や、精神的にストレスがかかった時など再発しやすくなります。何度か再発を繰り返している方は、下半身の重たいような感じや陰部のむずむずした感じなどで、水疱や潰瘍ができる前にわかるようになってきます。症状が軽いうちに薬を内服することで、辛い症状が出る前に治せます。よって、そのような場合は早めの受診をお勧めします。

また、1年に6回以上、再発を繰り返す方では、抗ヘルペスウイルス薬の内服を1年間続ける再発抑制療法の適応があります。副作用もほとんどない薬ですし、長期間内服を続けることで体内のウィルス量が減って、内服をやめた後でも再発をすることが少なくなると言われています。また薬を長期間飲むことで効果が弱くなる、耐性もこの薬の場合はほとんど報告されていません。

1年に3回以上、再発を繰り返す方では、再発に備えて事前に抗ヘルペスウイルス薬を処方してもらっておく治療としてPIT(Patient Initiated Therapy)もあります。症状が出現したときや、出現しそうな前兆があった時に、1日だけ抗ヘルペスウイルス薬を内服することで発症を抑える、という方法です。

性器ヘルペスの注意点

ちなみに成人の2人に1人は単純ヘルペスウィルスに感染していると言われています。そのような状態でも症状が出ない方が大多数のため、感染しているからといって病気と言い切れるものでもありません。

仮に、あなたや、あなたのパートナーが性器ヘルペスを発病しても、どちらかが「性病をうつした」というのとは、意味合いが違います。

「うつす」、「うつさない」、ということをそこまで気にしすぎないほうが良いのかもしれません。ただ、症状がでているときには、なるべく性行為を控えるほうがよいでしょう。

尖圭コンジローマ

尖圭コンジローマは、外陰部、肛門周囲、膣壁、尿道口に出来るイボの一種です。性行為などによってヒトパピローマウイルスに感染することで発生します。痛みやかゆみはないですが、放置すると、鶏冠状、カリフラワー状のいぼが大きくなったり数が増えたりします。

尖圭コンジローマは、性行為によってうつる性感染症の一種です。

陰茎、陰嚢、肛門、肛門周囲、膣壁、尿道口などの皮膚に、ヒトパピローマウイルスというウィルスが感染することでイボができます。

ヒトパピローマウイルスにはたくさんの種類があります。そのなかで尖圭コンジローマの原因となるのはヒトパピローマウイルス6型、11型と言われています。

尖圭コンジローマのイボは、男性では陰茎、尿道、陰嚢、肛門周囲、口の中、女性では大小陰唇、腟、子宮口、肛門周囲、口の中に出来ることが多いです。

イボは肌色〜薄い茶色で、初めはとても小さいのですが、だんだんと先が尖った(とがった)形になってきて、ニワトリのトサカやカリフラワーのようになってきます。

痛みやかゆみはないことが多く、見えにくい場所にできることが多いため、本人が気づかない間に自然に治ることもあります。ただし人によっては大きくなったり、数が多くなり、こすれて痛みや出血が起こったりします。

尖圭コンジローマの検査、診断

特徴的な形のイボであるため、目で見える場所にできている場合は、医師が目で見て診察することで診断がつきます。

また尖圭コンジローマはまれに癌化することもあるため、特に大きな場合や数が非常に多い場合は、イボの組織を採取して調べる生検が必要となることもあります。

尖圭コンジローマの治療

①塗り薬

免疫を活性化させ、尖圭コンジローマを治す塗り薬があります。1日おきに、週3回、寝る前に治療薬を塗って、6〜10時間経った翌朝、起床時に洗い流します。しっかりと忘れずに洗い流すことが大事です。

皮膚の弱い方などはしっかり洗い流していても周囲の皮膚がただれてくることがあります。通常1ヶ月程度続けるとイボは消えるか、かなり小さくなります。1ヶ月程度で治ることもありますが、なかには全て治り切るまでに数ヶ月かかる方もいます。

②外科的切除

液体窒素でイボを凍結させて除去する方法や、電気メスで焼き切る治療があります。治す効果は高いので、早く治してしまいたい方はこの方法が良いでしょう。ただし、治療後に再発することもおこりえます。なぜなら見た目にイボを全て取り切っても、ウィルス自体が全ていなくなるわけではないからです。その場合、治療を繰り返し行うことで最終的には治ることが多いです。

尖圭コンジローマの注意点

感染を防ぐには、コンドームの使用を心がけることが大切です。またいずれの治療でも、一度、見た目にはイボがなくなっても、また出てくることがよくあります。根気よく治療をしていくといずれ治ります。

ヒトパピローマウィルスのワクチン

2022年より、9歳以上の女性に対する子宮頸がんワクチンの定期接種が再開となりました。尖圭コンジローマの原因となるウィルスと、子宮頸がんの原因となるウィルスは、同じヒトパピローマウィルスです。しかし、ヒトパピローマウィルスの中にもさまざまな型があり、尖圭コンジローマの原因は主に6型と11型、子宮頸がんの原因は主に16型と18型と言われています。

日本で使用される子宮頸がんワクチン(ヒトパピローマウィルスワクチン)には、3種類の製剤があります。そのうち1種類のワクチン(ガーダシル)は男性の尖圭コンジローマ予防のために使用することが認められています。ガーダシルを使用することにより、男性が知らない間に子宮頸がんの主な原因である16型と18型のヒトパピローマウィルスに感染することを防げます。これによりその男性が、性交渉で16型と18型のヒトパピローマウィルスを女性にうつし、その女性が子宮頸がんになることを予防できます。

また16型と18型のヒトパピローマウィルスは陰茎がんの原因になることも知られております。子宮頸がんよりはずっと頻度の低い疾患ですが、男性はガーダシルにより自分自身の陰茎がんのリスクを減らすこともできます。

そしてガーダシルは、6型と11型のヒトパピローマウィルスの感染を防ぐことにより、尖圭コンジローマの予防にもなります。そのためには、尖圭コンジローマになる前にワクチンを打つ必要があります。しかし、感染した後であったとしても、6型と11型、どちらかのウィルスにより尖圭コンジローマになったのだとすれば、今回原因にならなかった方のウィルスを予防するという効果から、ワクチンは全く意味がないわけではないと思います。

残念ながら、男性へのワクチン(ガーダシル)接種には健康保険の適用や公費の助成などはないため、全額自己負担となります。

当院でワクチンを接種する条件としては、9歳以上の男性で、費用負担に同意されている方、事前に予約をされた方に限ります。初回接種の2ヶ月後に2回目、初回接種の6ヶ月後に3回目、合計3回の接種が必要になります。まずはお問い合わせください。

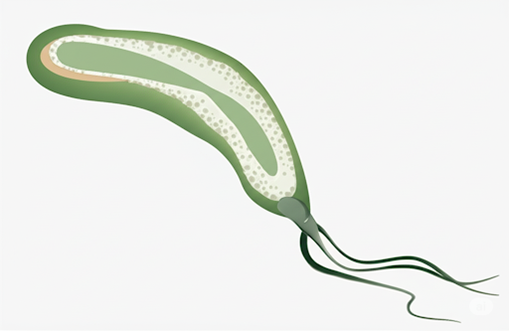

トリコモナス

トリコモナス症は、腟トリコモナス原虫(Trichomonas

vaginalis)が男性は尿道や前立腺、女性は膣、子宮などの骨盤内に感染して起こる性感染症で、陰部のかゆみや排尿時の違和感、痛みなどを引き起こします。男女ともに感染し、症状の程度に関わらず、治療を行わないと完治しないと考えられています。

トリコモナス症は世界的にも感染者数が多い性感染症の一つとされており、2020年には、15~49歳の人々の間で新たに、約1億5600万人のトリコモナス感染者が報告されています(WHO調べ)。トリコモナス原虫は単細胞の微生物で、大きさは0.01〜0.025mmのため肉眼では確認できません。

トリコモナス症の主な感染経路は、性行為による陰部の直接的な接触です。1回の性行為でも感染する確率が高く、コンドームを使用していても完全には防げない場合があります。典型的なピンポン感染(カップルで同時に治療しない限り、お互いに移しあって感染を繰り返すこと)を起こします。

また、性交の経験がない女性や幼児でも感染がみられることから性行為以外に、身につける下着、タオル、便器や浴槽などに触れることによる感染などが知られています。トリコモナスは乾燥には非常に弱いのですが、水中では強く、長時間、感染性があります。このことが、浴槽などを介した家族内感染の原因と考えられます。

トリコモナスの潜伏期間は10日前後です。しかし症状の現れ方や期間は個人差が大きく、無症状の方や、感染後6カ月経ってから症状が出る方もいます。感染の可能性がある場合は、早めに検査を受けましょう。

男性はトリコモナスが尿道に感染します。主な症状は排尿時の違和感や痛み、尿道からの微量の分泌物ですが、無症状の場合も多いため、違和感を覚えたら自己判断せずに検査を受けましょう。

女性は、男性と比べて症状が現れやすい点が特徴です。泡状で悪臭のあるおりものの発生、外陰部の痒みや赤み、性交痛、排尿痛などがみられます。感染を放置すると、子宮内膜炎や卵管炎を引き起こして不妊や流産の原因になるため、早期治療が重要です。また、妊娠している場合には、新生児への垂直感染のリスクもあります。

検査

男性は尿検査を行います。一般的な尿検査と同じく、尿を指定の容器に入れ、提出します。

女性は、腟ぬぐい液を検査します。細い綿棒を膣内に4~5cmほど挿入し、分泌液を採取します。

膣壁をこすらないため、痛みはほとんどありません。

治療 性行為があったパートナーと同時に治療を行うのが基本です。抗原虫薬の内服を10日間行います。難治例や再発例では抗原虫薬の内服と腟錠による局所療法の併用を行います。また追加治療が必要な場合は、1週間、間隔を開ける必要があります。

抗原虫薬を内服中にアルコールを摂取すると、悪心、嘔吐、吐き気、顔面紅潮、頭痛などの副作用が現れることがあります。これは、抗原虫薬がアルコールの分解を阻害するためです。そのため、服用中および服用後3日間は飲酒を避ける必要があります。

毛じらみ

ケジラミ(毛じらみ)は、人間の毛の部分に寄生し血液を栄養とするシラミという虫の一種です。頭の髪の毛に寄生するアタマジラミやコロモジラミとは種類がちがい、主に陰毛に寄生します。性行為などで相手の陰毛部と接触することで感染するため、性病の一種と言えます。身体から離れても2日間ほど生きることが出来るため、まれに寝具や衣類、タオル等などから感染することもあります。

主に性行為で感染する虫の一種で、体長は1mmくらいです。陰毛に寄生して血液を吸うことで生きています。

性行為などでケジラミを持っている方の陰毛部分と、自分の陰毛部分が接触すると感染します。

感染してから数日から数ヶ月すると、激しい痒みが出ますが、なかにはあまり痒くないという方もいます。

治療には、市販の治療用パウダーを塗ったり治療用シャンプーで陰毛を洗います。

ケジラミの検査

まずは、問診でケジラミに感染するような機会があったかどうかをお聞きします。

診断方法は、ケジラミそのものの存在を確かめることです。陰毛部分をよく観察しますが、ケジラミは1mm前後と小さいため、虫眼鏡(ルーペ)や顕微鏡を使います。はさみを持ったカニのような虫が見つかれば診断確定です。

ケジラミの治療

医療機関で処方できるケジラミの治療薬は日本にはありません。

診断がつけば薬局で売っている市販薬の、フェノトリン(スミスリン)という薬を使います。スミスリンのシャンプータイプの場合は、適量を陰毛に塗り、5分後に洗い落とします。

大事なことはこの薬はケジラミの卵には効かないということです。ケジラミは、1週間程度で卵から孵化(ふか)して幼虫になると言われているので、3日に1回を2週間、治療を続けないと、完全に治らないことになります。

昔は、ケジラミの治療のため陰毛を全て剃ってしまうということが勧められていました。しかし、最近では、陰毛を剃ることで皮膚が傷んだり、太ももやスネ毛、胸毛、腋毛などに、ケジラミが逃げてしまい広がりやすくなるといわれています。

ケジラミの注意点

性行為でうつることが多いですが、まれに布団や下着、タオルなどを通じてうつることもあります。家族などにうつさないようにするためには、治るまでタオルや布団などは別々に使いましょう。

またケジラミがついた可能性のある衣服などはアイロンがけで熱処理をしたり、ドライクリーニングをかけるなどしましょう。

性行為のパートナーがいる場合、片方が治療しても片方がケジラミにかかっているとまたうつります。2人が同時に治療をすることが必要です。

尿が赤い(血尿、尿潜血)

血尿には、3種類あります。

1. 尿潜血

健康診断や人間ドック、内科の尿検査などで、「尿潜血が陽性です」と言われる状況です。尿潜血とは、試験紙に尿をつけて色の変化で、尿中のヘモグロビン(赤血球の酸素を運ぶ部分)に対する反応を調べる検査です。

2. 顕微血尿

尿を顕微鏡で調べて、実際に赤血球が入っている場合の血尿で、これを、顕微鏡的血尿といいます。

3. 肉眼的血尿

トイレで排尿した際に、便器にたまった尿が赤いことに自分で気づく場合の血尿です。これを、肉眼的血尿といいます。

尿潜血と血尿の違い

尿潜血検査は、尿中のヘモグロビンに対する反応をみる簡易検査です。そのため、赤血球がない場合でも陽性になったり、筋肉の疾患で尿中に出現するミオグロビンに反応して陽性になることがあります。

実際、「尿潜血が陽性」の方でも、泌尿器科を受診して尿を顕微鏡で調べてみると、血尿ではなかった、ということもそれほど珍しくはありません。

ただし、「尿潜血が陽性」の方が泌尿器科を受診されて、顕微鏡を使った尿検査をすると、やはり本当に血尿であった、ということはもちろんあります。つまり、尿潜血は、血尿がある人とない人を区別する第一段階の検査と言えます。その検査で「血尿の疑いがある」と判断されたということとなります。

血尿の原因となる病気

血尿が出る病気には、腎結石、尿管結石、膀胱結石、前立腺結石、膀胱炎、腎細胞癌、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌、腎炎などがあります。

ただし、顕微鏡的血尿の場合は、検査をしても特に病気が見つからないこともよくあり、このような場合は特に治療はせずに定期検診を引き続き受けていただくこととなります。しかし、肉眼的血尿が出た場合は、なんらかの病気が見つかる可能性が高くなります。

若い方では腎結石、尿管結石、膀胱炎が多いです。高齢者では、腎細胞癌、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌などの悪性の病気の可能性も出てきます。これらの場合は泌尿器科の受診が必要です。同時に、蛋白尿もみられる場合は、腎炎などの可能性があります。

尿に蛋白がおりた(蛋白尿)

尿蛋白の原因

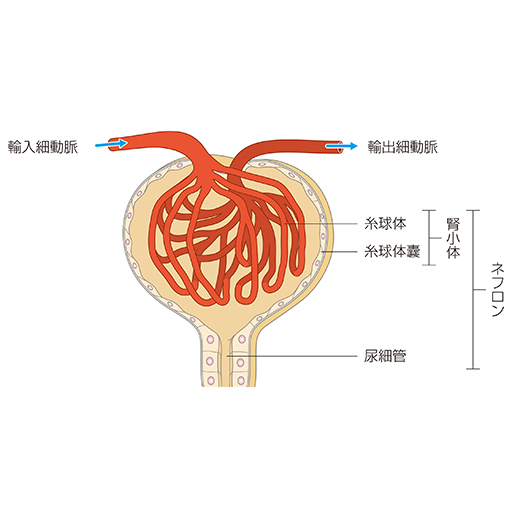

腎臓の糸球体は血液をろ過して尿の元(原尿)をつくり、血液中から老廃物を取り除きます。血液は、フィルター装置である糸球体を通って、濾過されますが、血液の中の蛋白はほとんどがフィルターの網目を通ることなく、そのまま糸球体を通り、血液中にとどまります。しかし、腎炎や糖尿病性腎症などで、この糸球体のフィルターの網目が傷つくと、尿の中に蛋白が漏れ出るため、蛋白尿となります。

また、糸球体で濾過された尿に、もともとは蛋白が入っていなくても、尿の通り道である尿管や膀胱などに、炎症を起こしていたり、出血していても、そこから、蛋白が漏れ出て蛋白尿の原因になります。

蛋白尿の検査

検診結果を持って受診したら、尿検査の異常が、蛋白尿だけなのか、あるいは尿潜血でも異常が出ているのか、あるいは血液検査をしていれば何か異常は出ていないかを確認します。そして、尿検査を再検査します。再検査の結果に応じて、さらに詳しく尿を調べる検査や血液検査をしたり、超音波検査で腎臓、膀胱などを調べたりします。それらの結果に応じて、以下のいずれに当てはまるかを判断します。

病気の原因でない蛋白尿

①一過性蛋白尿(発熱、運動後、ストレス、射精後、月経中)

検尿で尿蛋白が陽性と言われても、必ず病気がみつかるわけではありません。特に若い方では、大半の方が医療機関を受診して再検査をすると陰性になっていたります。これを一過性蛋白尿といいます。風邪などによる発熱、激しい運動、ストレス、脱水などによって起こります。また、男性の場合は尿を採取する前夜に射精をすると精液が尿に混ざり、偽陽性となることがあります。女性では、月経中には経血が尿に混ざり偽陽性となることがあります。いずれも再検査した際には陰性となっているはずなので、その場合は特に治療の必要はありません。

②起立性蛋白尿

安静時には、尿に蛋白がおりないのに、立ったり動いたりすると尿に蛋白がおりる状態です。やせ型の若い方によくみられます。

前日の夜に排尿してから就寝し、翌朝の一番の尿(早朝尿)を採取します。早朝尿で蛋白尿が陰性であれば、起立性蛋白尿と診断できます。生理的蛋白尿とも呼ばれ、病的意義は少なく、特に治療の必要はありません。

蛋白尿の原因となる病気

腎炎

慢性腎臓病

多発性嚢胞腎

尿路結石

尿路上皮癌

尿路感染